"Weißt du, wer ich bin?"

Vor knapp drei Jahren haben die drei großen in Deutschland vertretenen Religionen das Projekt "Weißt du, wer ich bin?" initiiert - eine Frage, die sich einander fremde Nachbarn gegenseitig stellen sollten, indem sie sich trafen und kennenlernten. Das Ziel: Gegenseitige Vorbehalte zwischen Juden, Muslimen und Christen überwinden und die Gemeinschaft stärken.

Chorleiterin des Shalomchors der Synagogengemeinde Köln: "Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Denn das zeigt, dass wir, egal, welche Religion wir haben, wir sind alle Menschen. Und wir sind bereit, miteinander zu reden, einander zu hören und einfach sich zusammen freuen. Wir beginnen unseren Auftritt mit dem schönen Pessach-Lied: 'Dayenu'."

Ein Abend der Begegnung dreier Religionen in Köln - nicht auf Kongressebene mit hochrangigen Vertretern, sondern auf der des Alltags: Nachbarn, Freunde, Bekannte, Christen, Juden, Muslime, die Tür an Tür leben und sich zusammenfinden, zum Essen und Trinken, Reden und Zuhören, Singen und Tanzen. Wir hören den Schalom-Chor der Jüdischen Gemeinden Köln - und die Tanzenden Derwische DITIB Köln machen sich derweil für ihren Auftritt bereit.

Die Teilnehmer feiern den Erfolg eines großen interreligiösen Projekts, in dessen Rahmen dieser Abend stattfindet und dessen Name eine schlichte Frage ist: "Weißt du, wer ich bin?"

Katrin Kuhla: "Wir wollen Menschen anregen, sich selber diese Frage zu stellen - und auch Angehörigen anderer Religionen: Wer bin ich eigentlich, und bin ich noch Derselbe, wenn ich dir begegnet bin, von einer anderen Religion? Und wer bist du, was macht dir Sinn in deinem Leben, was gibt dir Halt in deinem Leben in schwierigen Situationen? Und es geht eben um diese Wechselwirkung: Was bedeutet es, wenn ich mich mit dir auseinandersetze, der eine andere Religion hat als ich, was bedeutet es für meine eigene Religiosität? Daher kommt diese Frage 'Weißt du, wer ich bin?' - eine Frage nach Identität."

Katrin Kuhla, Pressesprecherin des Projekts.

Das fremde Nebeneinander von Menschen aus drei Religionen zum Miteinander machen, Begegnungen schaffen im Alltag, damit Verstehen, Tolerieren und Akzeptieren an die Stelle von Fremdheit und Misstrauen treten können - darum geht es beim Projekt "Weißt du, wer ich bin?". Als vor drei Jahren das Vorgängerprojekt "Lade deinen Nachbarn ein" zu Ende ging, haben sich die drei großen Religionen in Deutschland auf höchster Ebene beraten: die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Zentralrat der Muslime in Deutschland sowie DITIB, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Der gemeinsame Beschluss: Drei Jahre lang sollten bundesweit interreligiöse Initiativen gefördert werden, die dem friedlichen Zusammenleben dienen.

Yvonne Szukitsch, Werkstudentin des Projekts, hat die einzelnen Initiativen mitbetreut und das Ganze bilanziert und dazu alle Berichte gelesen und ausgewertet. Die meisten Antragsteller wollten genau die Dinge zusammen tun und organisieren, die ihr Sozialleben wesentlich ausmachen:

"Gemeinsam essen - das ist immer ein großes Thema, weil viele oder alle Menschen das teilen. Und Gotteshäuser besuchen, das ist auch noch so ein Thema. Also dass man sich wirklich gegenseitig die Moschee besucht, die Synagoge besucht und die Kirche besucht, und dabei passiert es häufig, dass man zum ersten Mal eine Kirche besucht oder eine Synagoge."

Katrin Kuhla: "Das Besondere ist bei den Projekten, dass sie eben immer getragen werden auch tatsächlich von Juden, Christen und Muslimen vor Ort. Es gibt viele Projekte, die von Christen getragen werden, und es gibt auch viele, die von Muslimen alleine getragen werden. Aber um von uns gefördert zu werden, muss man eben zwei Träger haben, und man muss sich mit jüdischen, christlichen und muslimischen Inhalten beschäftigen. Das heißt, das erste Mal müssen da die Menschen wirklich zusammenarbeiten, man kann das nicht mehr alleine machen als Christ."

Für jede der über 100 interreligiösen Lokal-Initiativen mussten sich also wenigstens zwei Verschiedengläubige zusammentun als Träger, und sie musste trialogisch sein, also sich mit allen drei Religionen beschäftigen. Und hinterher war ein Bericht zu schreiben: Was war Sinn und Zweck der Initiative, was hat man konkret gemacht, welche Erfahrungen und Ergebnisse sind dabei am Ende herausgekommen?

Eine schöne und begrüßenswerte Idee ist das Eine, die mühsame Umsetzung ein Anderes. Vor der überaus positiven Bilanz waren viele Schwierigkeiten zu meistern. Und die wenigsten hatten mit Religion zu tun.

Katrin Kuhla: "'Weil wir an den Djihad glauben, gehen wir nicht in den interreligiösen Dialog', oder 'Weil wir euch missionieren wollen' - jetzt also die christliche Seite – 'machen wir keinen interreligiösen Dialog' - das waren eben nicht die Probleme. Es geht hier nicht um eine theologische Auseinandersetzung, sondern um eine alltägliche Auseinandersetzung. Zum Beispiel war ein großer Streitpunkt: Wer liefert welche Zuarbeit, und wie verlässlich sind diese Zuarbeiten? Aus meiner Sicht eher kulturelle Probleme als religiöse. Und natürlich spielt auch diese innerchristliche, innerjüdische, innermuslimische Diskussion eine Rolle: Wollen wir den Dialog eigentlich, können wir den schaffen?

Die Juden haben das Problem der Einbürgerung der neuen Bewohner aus den alten GUS-Staaten, die Christen haben unheimliche Strukturprobleme, unheimliche Finanzierungsprobleme im Moment, denen werden wahnsinnig die Mittel gestrichen, und jetzt gerade, wenn die Gemeinden zusammengelegt werden, dann hat keiner mehr Lust auf den interreligiösen Dialog und auch keine Zeit mehr. Und bei den Muslimen, bei denen ist die Integration ganz klar ein Thema, und überhaupt ist es nicht so leicht, Muslime zu finden, die Deutschkenntnisse haben, diesen interreligiösen Dialog zu machen. Und dann ist es auch wieder ein Ressourcenproblem, ein Geldproblem, ein Manpower-Problem.""

Der "Weißt du, wer ich bin?"-Etat lag bei 100.000 Euro pro Jahr. Aus diesem Fördertopf, den hauptsächlich die EKD, die Deutsche Bischofskonferenz und das Bundesinnenministerium füllten, erhielten die einzelnen Initiativen jeweils zwischen 100 und 1000 Euro. Neben vielen bescheidenen Zuschüssen kleinerer Religionsvertretungen floss auch ein großer Batzen von 40.000 Euro durch eine Kollekte der "Gebetswoche zur Einheit der Christen" in die Kasse.

Die Hauptarbeit bei diesem Großprojekt war aber nicht die Förderzuteilung, sondern die begleitende Unterstützung der Initiativen von Anfang an. Die Antragsteller hatten oft nur eine Idee - aber weiter keine Ahnung. Wie kann man konkret was daraus machen? Was tun, wenn der zweite Antragsteller noch fehlt? Oder wenn Christen und Muslime was Tolles zusammen machen wollen, aber nicht wissen, wie auch die jüdische Religion einbezogen werden kann? Und sich obendrein sträuben mit der Begründung, das Ganze sei so schon schwierig genug?

Katrin Kuhla und ihre Helfer hatten oft keinen leichten Job. Aber die Resultate entschädigen für die Mühen. Yvonne Szukitsch erzählt ein paar Beispiele.

Nummer eins: wie in Bamberg die Frauen aus drei Religionen zueinander fanden.

"Wenn Sie versuchen, jüdische, muslimische und christliche Frauen an einen Tisch zu bringen, dann scheitern Sie häufig schon an Sprachproblemen. Und diese Bamberger Initiative fängt zum Beispiel so an, dass sie Deutschkurse anbietet. Sie bietet aber auch an, dass sich Frauen einfach zum Kaffeetrinken treffen in den verschiedenen Gemeinden, sich gegenseitig erzählen voneinander. Sie machen Multiplikatoren-Fortbildungen, das heißt, sie laden Leute ein, die im Dialog schon tätig sind und bilden die weiter fort, erzählen denen, wie es bei ihnen läuft und was man noch so machen kann. Also das ist zum Beispiel eine Fraueninitiative, und die haben ganz tolle Ergebnisse, also dass man über den Markt läuft und sich persönlich kennt und sich begrüßt, und auch wenn die Sprache nicht unbedingt toll ist, aber man kennt den Namen und kann sich auf dem Markt einfach mal begrüßen, oder man sieht sich auf dem Kinderspielplatz und kann wenigstens fünf Worte miteinander reden. Das sind kleine Schritte, aber das ist für die echt ein großer Erfolg."

Nummer zwei: wie eine Studenteninitiative in Leipzig nebenbei ein interreligiöses Fotoalbum produzierte.

"Die christlichen Gemeinden haben versucht, muslimische und jüdische Studenten zu organisieren, was nicht so einfach war in der Gegend - muss man auch immer noch beachten bei den ganzen Dialog-Sachen; nicht in jeder Gegend findet man zu Allen einen Ansprechpartner. Es ist ihnen dann aber doch gelungen, und sie haben sich dann zu gemeinsamen Gesprächen getroffen, diskutiert, und sie haben zum Schluss so ein großes Abschlussfest gemacht und haben uns dann auch Fotos geschickt. Ich war nicht dabei, aber es sah auf den Fotos schon ziemlich toll aus: Also es gab ein orientalisches Buffet, und die Leute strahlen alle, und sie haben getanzt zu orientalischer Musik."

Und Nummer drei: Wie in Oldenburg aus einer christlichen "Nathan der Weise"-Lesung ein interreligiöse wurde.

"Da hat die christliche Gemeinde in Oldenburg eine Zirkuswoche veranstaltet. Und da haben sie geplant, am ersten Abend von einem Schauspieler Teile aus 'Nathan der Weise' vortragen zu lassen. Und dem Pfarrer ist dann eingefallen, es wäre doch ganz schön, wenn man aus dieser christlichen Begegnung eine interreligiöse macht, und grade dieser erste Abend mit 'Nathan der Weise' - er erfasst ja thematisch auch alle Religionen - dann auch diese drei Religionen einzuladen. Und die haben die Anderen nicht nur eingeladen, sondern auch in die Vorbereitungen miteinbezogen. Also die jüdische Gemeinde hat das Buffet gemacht, da gab es ein koscheres Buffet, was immer ganz gut ist, denn dann können alle Anderen davon auch essen. Und die muslimische Gemeinde hat die Musik gestellt, die Musiker haben dann den Schauspieler, der von christlicher Seite organisiert war, mit orientalischer Musik während der Darstellung begleitet und haben einen Teeausschank gemacht. Und es muss auch ein toller Erfolg gewesen sein, sie waren ausverkauft schon vorher, und es kamen immer noch Leute dazu."

Werner Hoebsch: "Die grundlegende Idee bei der Kölner Friedensverpflichtung ist: Wir sagen nicht, was andere tun müssen, damit der Friede wächst und sicherer wird, sondern was wir als einzelne Religionsgemeinschaft tun können, damit Frieden zwischen den Religionen und Frieden in einer Stadt wachsen kann."

Werner Hoebsch, Referatsleiter für den interreligiösen Dialog im Erzbistum Köln, über die Kölner Friedensverpflichtung, eine der herausragenden Initiativen innerhalb von "Weißt du, wer ich bin?". Als Mitinitiator kennt er beide Projekte sehr gut. Die Friedensverpflichtung ist ein Gemeinschaftsprodukt hochrangiger Religionsvertreter in Köln - ein solches Zusammenwirken hat es so noch nicht gegeben.

Die Ziele der Unterzeichner: Vorleben, dass jede Religion dem friedlichen Zusammenleben dient, und mithelfen, dass keine mehr für Terror missbraucht wird. Wie soll das praktisch aussehen?

"Wenn ich jetzt höre, als Christ, dass ein anderer Christ in meiner Gegenwart diffamierend über Menschen anderer Religionen spricht, dass ich ihn dann zurechtweise, ihm widerspreche. Oder: Es gibt hier in Köln einen Streit um den Moscheebau. Und in diesem Zusammenhang hat etwa der Rabbiner mit Bezug auf die Friedensverpflichtung deutlich gemacht, dass Muslime eine Recht haben, hier ein solches Gebetshaus zu errichten und eine würdige Stätte für ihre Gottesdienste zu haben. Oder er hat sehr eindrücklich geschildert, dass bisweilen Beschwerden über muslimische Jugendliche ihn erreichen, die jüdische Jugendliche beleidigen und beschimpfen. Und dann hat er gesagt: Dann greife ich zum Telefon, rufe meinen Kollegen von DITIB an, von der muslimischen Gemeinschaft, und der geht in die Schule und spricht mit den Schülern."

Die Kölner Friedensverpflichtung wurde Ende Oktober 2006 im Kölner Rathaus unterschrieben, auch vom Oberbürgermeister Fritz Schramma. Inzwischen steht sie auch im Internet, zieht bundesweit Kreise und sucht und findet immer mehr Unterzeichner.

Das Projekt "Weißt du, wer ich bin?" konnte ein Erfolg werden, weil sich die Mitarbeiterinnen mit aller Kraft ins Zeug gelegt haben und auch, weil das Projekt großzügig angelegt war - weniger finanziell als zeitlich. Die, die an der Basis die Arbeit gemacht haben, sind jedenfalls zuversichtlich, dass etwas angestoßen wurde, das nachwirken wird. Diese Zuversicht geben ihnen Abschlussberichte der Initiativen, in denen Sätze stehen wie diese: "Wo zwei Menschen über Gott reden, da ist Gott anwesend. Treffen wir uns weiter, damit Gott immer öfter zwischen uns verweilt."

Katrin Kuhla: "Was nachhaltig sein wird, ist erstmal auf hochrangiger Ebene das Vertrauen, das geschaffen wurde, und auf lokaler Ebene, dass einige Initiativen die Erfahrung gemacht haben: Man kann mit Juden und Muslimen zusammenarbeiten. Es gibt Probleme, aber die kann man auch wieder handeln."

Werner Hoebsch: "Wichtig ist, dass nicht auf der Ebene der großen Köpfe etwas geschieht, sondern dass das an die Basis durchsickert, und da mussten wir lernen, dass das Zeit braucht, dass wir Geduld haben müssen, bis eine solche Idee, die am Tisch entwickelt wurde, an der Basis auch ankommt. Das alleine braucht ein Jahr Arbeit. Und dann haben wir gemerkt, dass, wenn die einmal angefangen hat, an der Basis zu wirken, sie auch noch mal eine eigene Dynamik entwickelt. Wenn Menschen in einer Stadt sich einmal in dieser Weise begegnet sind, ob das jetzt die Kölner Friedensverpflichtung ist oder was Anderes, die begegnen sich ja auch weiterhin, ob sie wollen oder nicht. Und wir sind überzeugt, dass das über das offizielle Ende des Projekts hinaus weiter Wirkung zeigen wird."

Katrin Kuhla: "Ich glaube einfach - wenn man es jetzt mal so plakativ sagen will -, wenn man einmal einen Juden gesehen und gesehen hat, das ist auch ein ganz normaler Mensch, der seine Wünsche und seine Träume hat, dann kann man nicht mehr danach so ein Judenhasser sein und umgekehrt bei den Muslimen genauso. Und ich glaube, das wird hoffentlich in den Köpfen bleiben und nachhaltig wirken, egal wie das Projekt jetzt weitergeht."

Ein Abend der Begegnung dreier Religionen in Köln - nicht auf Kongressebene mit hochrangigen Vertretern, sondern auf der des Alltags: Nachbarn, Freunde, Bekannte, Christen, Juden, Muslime, die Tür an Tür leben und sich zusammenfinden, zum Essen und Trinken, Reden und Zuhören, Singen und Tanzen. Wir hören den Schalom-Chor der Jüdischen Gemeinden Köln - und die Tanzenden Derwische DITIB Köln machen sich derweil für ihren Auftritt bereit.

Die Teilnehmer feiern den Erfolg eines großen interreligiösen Projekts, in dessen Rahmen dieser Abend stattfindet und dessen Name eine schlichte Frage ist: "Weißt du, wer ich bin?"

Katrin Kuhla: "Wir wollen Menschen anregen, sich selber diese Frage zu stellen - und auch Angehörigen anderer Religionen: Wer bin ich eigentlich, und bin ich noch Derselbe, wenn ich dir begegnet bin, von einer anderen Religion? Und wer bist du, was macht dir Sinn in deinem Leben, was gibt dir Halt in deinem Leben in schwierigen Situationen? Und es geht eben um diese Wechselwirkung: Was bedeutet es, wenn ich mich mit dir auseinandersetze, der eine andere Religion hat als ich, was bedeutet es für meine eigene Religiosität? Daher kommt diese Frage 'Weißt du, wer ich bin?' - eine Frage nach Identität."

Katrin Kuhla, Pressesprecherin des Projekts.

Das fremde Nebeneinander von Menschen aus drei Religionen zum Miteinander machen, Begegnungen schaffen im Alltag, damit Verstehen, Tolerieren und Akzeptieren an die Stelle von Fremdheit und Misstrauen treten können - darum geht es beim Projekt "Weißt du, wer ich bin?". Als vor drei Jahren das Vorgängerprojekt "Lade deinen Nachbarn ein" zu Ende ging, haben sich die drei großen Religionen in Deutschland auf höchster Ebene beraten: die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Zentralrat der Muslime in Deutschland sowie DITIB, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Der gemeinsame Beschluss: Drei Jahre lang sollten bundesweit interreligiöse Initiativen gefördert werden, die dem friedlichen Zusammenleben dienen.

Yvonne Szukitsch, Werkstudentin des Projekts, hat die einzelnen Initiativen mitbetreut und das Ganze bilanziert und dazu alle Berichte gelesen und ausgewertet. Die meisten Antragsteller wollten genau die Dinge zusammen tun und organisieren, die ihr Sozialleben wesentlich ausmachen:

"Gemeinsam essen - das ist immer ein großes Thema, weil viele oder alle Menschen das teilen. Und Gotteshäuser besuchen, das ist auch noch so ein Thema. Also dass man sich wirklich gegenseitig die Moschee besucht, die Synagoge besucht und die Kirche besucht, und dabei passiert es häufig, dass man zum ersten Mal eine Kirche besucht oder eine Synagoge."

Katrin Kuhla: "Das Besondere ist bei den Projekten, dass sie eben immer getragen werden auch tatsächlich von Juden, Christen und Muslimen vor Ort. Es gibt viele Projekte, die von Christen getragen werden, und es gibt auch viele, die von Muslimen alleine getragen werden. Aber um von uns gefördert zu werden, muss man eben zwei Träger haben, und man muss sich mit jüdischen, christlichen und muslimischen Inhalten beschäftigen. Das heißt, das erste Mal müssen da die Menschen wirklich zusammenarbeiten, man kann das nicht mehr alleine machen als Christ."

Für jede der über 100 interreligiösen Lokal-Initiativen mussten sich also wenigstens zwei Verschiedengläubige zusammentun als Träger, und sie musste trialogisch sein, also sich mit allen drei Religionen beschäftigen. Und hinterher war ein Bericht zu schreiben: Was war Sinn und Zweck der Initiative, was hat man konkret gemacht, welche Erfahrungen und Ergebnisse sind dabei am Ende herausgekommen?

Eine schöne und begrüßenswerte Idee ist das Eine, die mühsame Umsetzung ein Anderes. Vor der überaus positiven Bilanz waren viele Schwierigkeiten zu meistern. Und die wenigsten hatten mit Religion zu tun.

Katrin Kuhla: "'Weil wir an den Djihad glauben, gehen wir nicht in den interreligiösen Dialog', oder 'Weil wir euch missionieren wollen' - jetzt also die christliche Seite – 'machen wir keinen interreligiösen Dialog' - das waren eben nicht die Probleme. Es geht hier nicht um eine theologische Auseinandersetzung, sondern um eine alltägliche Auseinandersetzung. Zum Beispiel war ein großer Streitpunkt: Wer liefert welche Zuarbeit, und wie verlässlich sind diese Zuarbeiten? Aus meiner Sicht eher kulturelle Probleme als religiöse. Und natürlich spielt auch diese innerchristliche, innerjüdische, innermuslimische Diskussion eine Rolle: Wollen wir den Dialog eigentlich, können wir den schaffen?

Die Juden haben das Problem der Einbürgerung der neuen Bewohner aus den alten GUS-Staaten, die Christen haben unheimliche Strukturprobleme, unheimliche Finanzierungsprobleme im Moment, denen werden wahnsinnig die Mittel gestrichen, und jetzt gerade, wenn die Gemeinden zusammengelegt werden, dann hat keiner mehr Lust auf den interreligiösen Dialog und auch keine Zeit mehr. Und bei den Muslimen, bei denen ist die Integration ganz klar ein Thema, und überhaupt ist es nicht so leicht, Muslime zu finden, die Deutschkenntnisse haben, diesen interreligiösen Dialog zu machen. Und dann ist es auch wieder ein Ressourcenproblem, ein Geldproblem, ein Manpower-Problem.""

Der "Weißt du, wer ich bin?"-Etat lag bei 100.000 Euro pro Jahr. Aus diesem Fördertopf, den hauptsächlich die EKD, die Deutsche Bischofskonferenz und das Bundesinnenministerium füllten, erhielten die einzelnen Initiativen jeweils zwischen 100 und 1000 Euro. Neben vielen bescheidenen Zuschüssen kleinerer Religionsvertretungen floss auch ein großer Batzen von 40.000 Euro durch eine Kollekte der "Gebetswoche zur Einheit der Christen" in die Kasse.

Die Hauptarbeit bei diesem Großprojekt war aber nicht die Förderzuteilung, sondern die begleitende Unterstützung der Initiativen von Anfang an. Die Antragsteller hatten oft nur eine Idee - aber weiter keine Ahnung. Wie kann man konkret was daraus machen? Was tun, wenn der zweite Antragsteller noch fehlt? Oder wenn Christen und Muslime was Tolles zusammen machen wollen, aber nicht wissen, wie auch die jüdische Religion einbezogen werden kann? Und sich obendrein sträuben mit der Begründung, das Ganze sei so schon schwierig genug?

Katrin Kuhla und ihre Helfer hatten oft keinen leichten Job. Aber die Resultate entschädigen für die Mühen. Yvonne Szukitsch erzählt ein paar Beispiele.

Nummer eins: wie in Bamberg die Frauen aus drei Religionen zueinander fanden.

"Wenn Sie versuchen, jüdische, muslimische und christliche Frauen an einen Tisch zu bringen, dann scheitern Sie häufig schon an Sprachproblemen. Und diese Bamberger Initiative fängt zum Beispiel so an, dass sie Deutschkurse anbietet. Sie bietet aber auch an, dass sich Frauen einfach zum Kaffeetrinken treffen in den verschiedenen Gemeinden, sich gegenseitig erzählen voneinander. Sie machen Multiplikatoren-Fortbildungen, das heißt, sie laden Leute ein, die im Dialog schon tätig sind und bilden die weiter fort, erzählen denen, wie es bei ihnen läuft und was man noch so machen kann. Also das ist zum Beispiel eine Fraueninitiative, und die haben ganz tolle Ergebnisse, also dass man über den Markt läuft und sich persönlich kennt und sich begrüßt, und auch wenn die Sprache nicht unbedingt toll ist, aber man kennt den Namen und kann sich auf dem Markt einfach mal begrüßen, oder man sieht sich auf dem Kinderspielplatz und kann wenigstens fünf Worte miteinander reden. Das sind kleine Schritte, aber das ist für die echt ein großer Erfolg."

Nummer zwei: wie eine Studenteninitiative in Leipzig nebenbei ein interreligiöses Fotoalbum produzierte.

"Die christlichen Gemeinden haben versucht, muslimische und jüdische Studenten zu organisieren, was nicht so einfach war in der Gegend - muss man auch immer noch beachten bei den ganzen Dialog-Sachen; nicht in jeder Gegend findet man zu Allen einen Ansprechpartner. Es ist ihnen dann aber doch gelungen, und sie haben sich dann zu gemeinsamen Gesprächen getroffen, diskutiert, und sie haben zum Schluss so ein großes Abschlussfest gemacht und haben uns dann auch Fotos geschickt. Ich war nicht dabei, aber es sah auf den Fotos schon ziemlich toll aus: Also es gab ein orientalisches Buffet, und die Leute strahlen alle, und sie haben getanzt zu orientalischer Musik."

Und Nummer drei: Wie in Oldenburg aus einer christlichen "Nathan der Weise"-Lesung ein interreligiöse wurde.

"Da hat die christliche Gemeinde in Oldenburg eine Zirkuswoche veranstaltet. Und da haben sie geplant, am ersten Abend von einem Schauspieler Teile aus 'Nathan der Weise' vortragen zu lassen. Und dem Pfarrer ist dann eingefallen, es wäre doch ganz schön, wenn man aus dieser christlichen Begegnung eine interreligiöse macht, und grade dieser erste Abend mit 'Nathan der Weise' - er erfasst ja thematisch auch alle Religionen - dann auch diese drei Religionen einzuladen. Und die haben die Anderen nicht nur eingeladen, sondern auch in die Vorbereitungen miteinbezogen. Also die jüdische Gemeinde hat das Buffet gemacht, da gab es ein koscheres Buffet, was immer ganz gut ist, denn dann können alle Anderen davon auch essen. Und die muslimische Gemeinde hat die Musik gestellt, die Musiker haben dann den Schauspieler, der von christlicher Seite organisiert war, mit orientalischer Musik während der Darstellung begleitet und haben einen Teeausschank gemacht. Und es muss auch ein toller Erfolg gewesen sein, sie waren ausverkauft schon vorher, und es kamen immer noch Leute dazu."

Werner Hoebsch: "Die grundlegende Idee bei der Kölner Friedensverpflichtung ist: Wir sagen nicht, was andere tun müssen, damit der Friede wächst und sicherer wird, sondern was wir als einzelne Religionsgemeinschaft tun können, damit Frieden zwischen den Religionen und Frieden in einer Stadt wachsen kann."

Werner Hoebsch, Referatsleiter für den interreligiösen Dialog im Erzbistum Köln, über die Kölner Friedensverpflichtung, eine der herausragenden Initiativen innerhalb von "Weißt du, wer ich bin?". Als Mitinitiator kennt er beide Projekte sehr gut. Die Friedensverpflichtung ist ein Gemeinschaftsprodukt hochrangiger Religionsvertreter in Köln - ein solches Zusammenwirken hat es so noch nicht gegeben.

Die Ziele der Unterzeichner: Vorleben, dass jede Religion dem friedlichen Zusammenleben dient, und mithelfen, dass keine mehr für Terror missbraucht wird. Wie soll das praktisch aussehen?

"Wenn ich jetzt höre, als Christ, dass ein anderer Christ in meiner Gegenwart diffamierend über Menschen anderer Religionen spricht, dass ich ihn dann zurechtweise, ihm widerspreche. Oder: Es gibt hier in Köln einen Streit um den Moscheebau. Und in diesem Zusammenhang hat etwa der Rabbiner mit Bezug auf die Friedensverpflichtung deutlich gemacht, dass Muslime eine Recht haben, hier ein solches Gebetshaus zu errichten und eine würdige Stätte für ihre Gottesdienste zu haben. Oder er hat sehr eindrücklich geschildert, dass bisweilen Beschwerden über muslimische Jugendliche ihn erreichen, die jüdische Jugendliche beleidigen und beschimpfen. Und dann hat er gesagt: Dann greife ich zum Telefon, rufe meinen Kollegen von DITIB an, von der muslimischen Gemeinschaft, und der geht in die Schule und spricht mit den Schülern."

Die Kölner Friedensverpflichtung wurde Ende Oktober 2006 im Kölner Rathaus unterschrieben, auch vom Oberbürgermeister Fritz Schramma. Inzwischen steht sie auch im Internet, zieht bundesweit Kreise und sucht und findet immer mehr Unterzeichner.

Das Projekt "Weißt du, wer ich bin?" konnte ein Erfolg werden, weil sich die Mitarbeiterinnen mit aller Kraft ins Zeug gelegt haben und auch, weil das Projekt großzügig angelegt war - weniger finanziell als zeitlich. Die, die an der Basis die Arbeit gemacht haben, sind jedenfalls zuversichtlich, dass etwas angestoßen wurde, das nachwirken wird. Diese Zuversicht geben ihnen Abschlussberichte der Initiativen, in denen Sätze stehen wie diese: "Wo zwei Menschen über Gott reden, da ist Gott anwesend. Treffen wir uns weiter, damit Gott immer öfter zwischen uns verweilt."

Katrin Kuhla: "Was nachhaltig sein wird, ist erstmal auf hochrangiger Ebene das Vertrauen, das geschaffen wurde, und auf lokaler Ebene, dass einige Initiativen die Erfahrung gemacht haben: Man kann mit Juden und Muslimen zusammenarbeiten. Es gibt Probleme, aber die kann man auch wieder handeln."

Werner Hoebsch: "Wichtig ist, dass nicht auf der Ebene der großen Köpfe etwas geschieht, sondern dass das an die Basis durchsickert, und da mussten wir lernen, dass das Zeit braucht, dass wir Geduld haben müssen, bis eine solche Idee, die am Tisch entwickelt wurde, an der Basis auch ankommt. Das alleine braucht ein Jahr Arbeit. Und dann haben wir gemerkt, dass, wenn die einmal angefangen hat, an der Basis zu wirken, sie auch noch mal eine eigene Dynamik entwickelt. Wenn Menschen in einer Stadt sich einmal in dieser Weise begegnet sind, ob das jetzt die Kölner Friedensverpflichtung ist oder was Anderes, die begegnen sich ja auch weiterhin, ob sie wollen oder nicht. Und wir sind überzeugt, dass das über das offizielle Ende des Projekts hinaus weiter Wirkung zeigen wird."

Katrin Kuhla: "Ich glaube einfach - wenn man es jetzt mal so plakativ sagen will -, wenn man einmal einen Juden gesehen und gesehen hat, das ist auch ein ganz normaler Mensch, der seine Wünsche und seine Träume hat, dann kann man nicht mehr danach so ein Judenhasser sein und umgekehrt bei den Muslimen genauso. Und ich glaube, das wird hoffentlich in den Köpfen bleiben und nachhaltig wirken, egal wie das Projekt jetzt weitergeht."

Wiedereröffnung der größten deutschen Synagoge in der Berliner Rykestraße.© AP

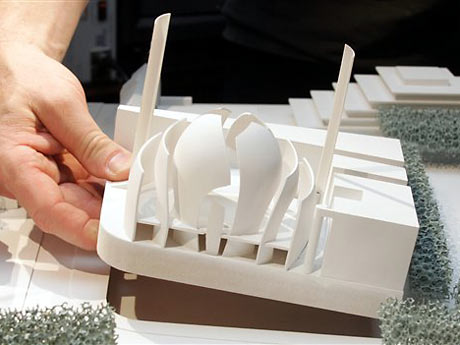

Der Architekt Paul Böhm stellt seinen überarbeiteten Entwurf einer Moschee in Köln im Modell vor.© AP