Eine neue Welt zimmern

05:19 Minuten

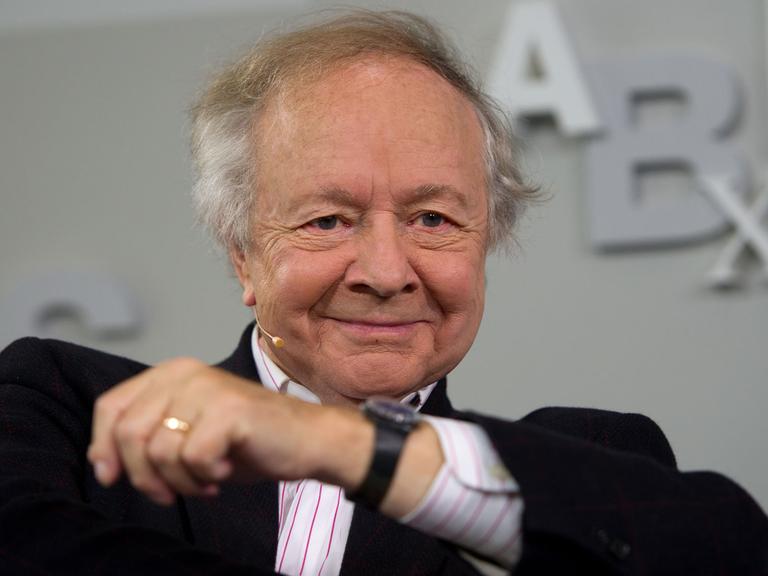

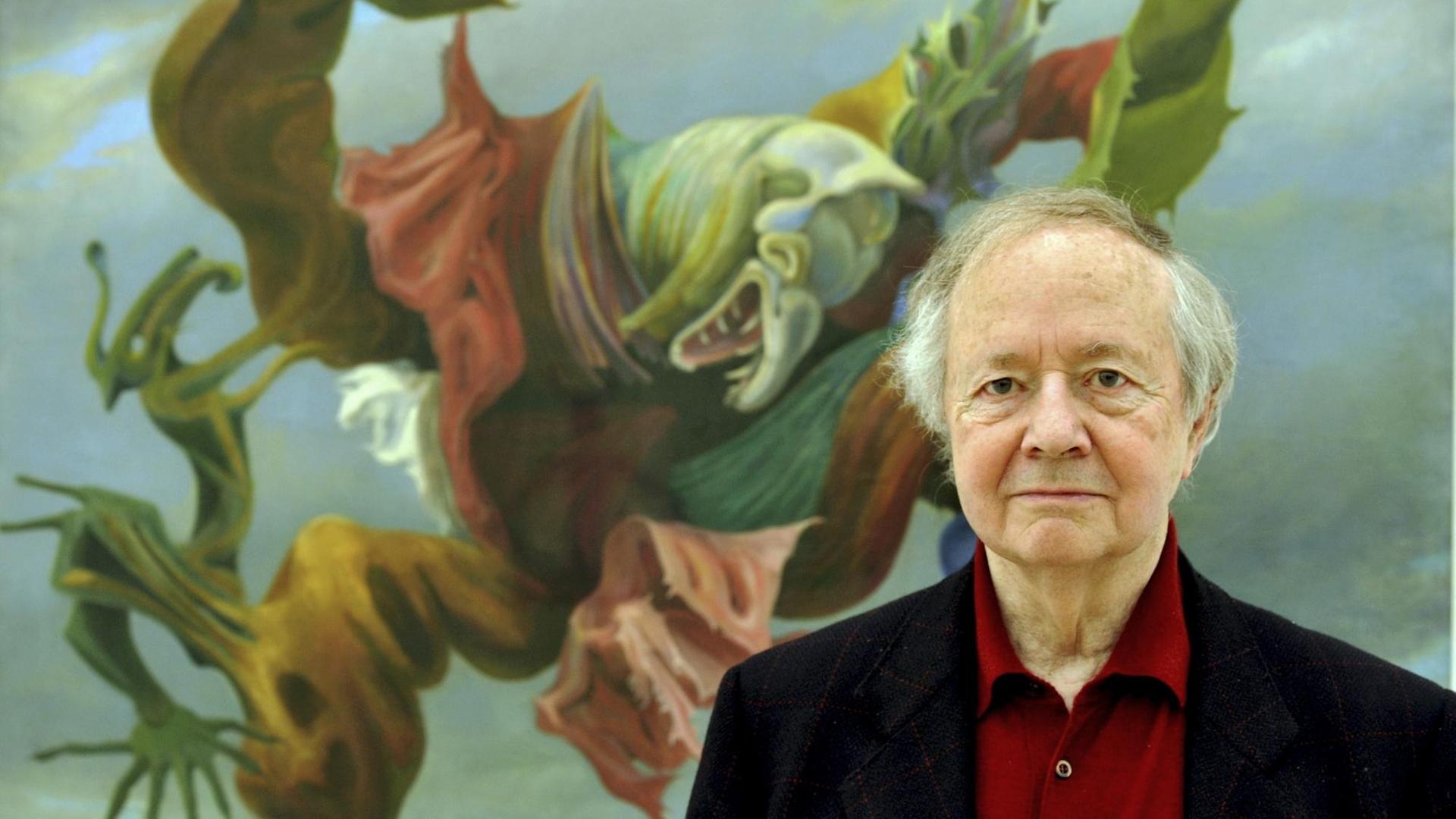

Er ist ein weltweit renommierter Kunsthistoriker und -vermittler, war Leiter des Centre Pompidou und mit Picasso und Max Ernst befreundet: Werner Spies. Nun erscheint sein neues Buch "Max Ernst und die Geburt des Surrealismus".

Ein Haus in einer Kleinstadt bei Paris. Werner Spies bittet freundlich herein. Links hängt ein Vasarely. Das Ende des Raums ist von einer Bücherwand mit bunten Ausstellungskatalogen und anderen Bänden gefüllt.

"Das sind alles meine Bücher."

Werner Spies meint: ausschließlich Bücher, die er selbst geschrieben, herausgegeben oder zu denen er Artikel beigetragen hat. Wir nehmen Platz und blicken auf sein Literatur gewordenes Leben. Im Regal steht auch schon sein neues Buch "Max Ernst und die Geburt des Surrealismus".

"Das sind alles meine Bücher."

Werner Spies meint: ausschließlich Bücher, die er selbst geschrieben, herausgegeben oder zu denen er Artikel beigetragen hat. Wir nehmen Platz und blicken auf sein Literatur gewordenes Leben. Im Regal steht auch schon sein neues Buch "Max Ernst und die Geburt des Surrealismus".

Neue Bildsprache, neue Technik

Darin untersucht der Kunsthistoriker und langjährige Freund von Max Ernst dessen Werke aus den Jahren 1918 bis 1923 und gibt André Breton, den theoretischen Kopf des Surrealismus, mit folgender These wieder: Ohne diese frühen Werke von Ernst hätte es überhaupt keine surrealistische Malerei gegeben. Ernst schockte geradezu mit neuer Bildsprache und neuer Technik, der Collage.

"Aus bestehenden Dingen, aus Bildern, aus Reproduktionen eine neue Welt zimmern. Und zwar so, dass man keine Fugen erkennt, dass der Betrachter meint, das seien genuine Bilder, deren Herkunft er nicht erraten kann. Und das gehört zu Max Ernsts Absicht, die Totalcollage zu schaffen. Und die soll im Grunde wirken wie das perfekte Verbrechen: Man sieht nicht, wo Max Ernst begonnen hat, was von Max Ernst ist, was vor Max Ernst da war."

Spies hat aber in seinem Buch nach der Inspiration für die Werke gefahndet. Das Bild "Leimbereitung aus Knochen" von 1921, auf dem eine Frau auf einem Sofa liegend zu sehen ist, deren Körper mit Auflagen bedeckt ist, von denen Schläuche abgehen und in Behälter münden, scheint von einer Wärmetherapie der damaligen Zeit beeinflusst. Es sind skurrile, rätselhafte, verstörende Bilder, die auch den Ersten Weltkrieg widerspiegeln: Max Ernst war in Polen und Frankreich an der Front.

Spies hat aber in seinem Buch nach der Inspiration für die Werke gefahndet. Das Bild "Leimbereitung aus Knochen" von 1921, auf dem eine Frau auf einem Sofa liegend zu sehen ist, deren Körper mit Auflagen bedeckt ist, von denen Schläuche abgehen und in Behälter münden, scheint von einer Wärmetherapie der damaligen Zeit beeinflusst. Es sind skurrile, rätselhafte, verstörende Bilder, die auch den Ersten Weltkrieg widerspiegeln: Max Ernst war in Polen und Frankreich an der Front.

"Die Collage ist das Ergebnis der Auseinandersetzung mit einer zerfetzten Welt, mit einer zerschnittenen Welt. Und Collage, Umgang mit Schere, Messer, hat ja durchaus etwas mit einer kriegerischen Handlung gegenüber der Abbildung, gegenüber der Realität zu tun."

"Surrealistische Schockerlebnisse"

In vielen dieser frühsurrealistischen Werke von Max Ernst sind die abgebildeten Menschen versehrt oder auf beengende Weise gefangen. So auch in "Die Heilige Cäcilie" von 1923. Es ist das erste Werk von Max Ernst, das Werner Spies betrachtet hat, in einem Kunstgeschichtsband. Da war er 14.

"Und ich wusste damals nicht, wer Max Ernst ist. Und ich wusste noch viel weniger, was dieses Bild soll, aber es hat mich damals wirklich bewegt, entsetzt, verunsichert. Und ich glaube, diese erste Begegnung mit diesem Bild, mit dieser Reproduktion, war entscheidend auch später für meine Faszination für den Surrealismus."

Werner Spies gelingt es mit seinem anspruchsvollen, herausragend gut geschrieben neuen Buch, eine ganze Zeit des Umbruchs aufzufächern und, auch mit Zitaten von Kafka, Joyce und Beckett, die Anfänge des Surrealismus in Worte zu fassen. Diese frühen Werke von Max Ernst:

"Für mich sind das im Grunde richtige surrealistische Schockerlebnisse. Und der Schock ist ja das Wesentliche im Surrealismus."

Der Schock, der Irrtum seines eigenen Berufslebens sitzt noch tief: Werner Spies hielt sieben angebliche Max-Ernst-Werke, die Wolfgang Beltracchi gefälscht hatte, für echt.

"Dass der Beltracchi heute ausgestellt wird in seriösen Galerien, in der Schweiz, in Deutschland - für mich ist das unfasslich."

"Und ich wusste damals nicht, wer Max Ernst ist. Und ich wusste noch viel weniger, was dieses Bild soll, aber es hat mich damals wirklich bewegt, entsetzt, verunsichert. Und ich glaube, diese erste Begegnung mit diesem Bild, mit dieser Reproduktion, war entscheidend auch später für meine Faszination für den Surrealismus."

Werner Spies gelingt es mit seinem anspruchsvollen, herausragend gut geschrieben neuen Buch, eine ganze Zeit des Umbruchs aufzufächern und, auch mit Zitaten von Kafka, Joyce und Beckett, die Anfänge des Surrealismus in Worte zu fassen. Diese frühen Werke von Max Ernst:

"Für mich sind das im Grunde richtige surrealistische Schockerlebnisse. Und der Schock ist ja das Wesentliche im Surrealismus."

Der Schock, der Irrtum seines eigenen Berufslebens sitzt noch tief: Werner Spies hielt sieben angebliche Max-Ernst-Werke, die Wolfgang Beltracchi gefälscht hatte, für echt.

"Dass der Beltracchi heute ausgestellt wird in seriösen Galerien, in der Schweiz, in Deutschland - für mich ist das unfasslich."

Trauriger Blick auf die Regalwand

Werner Spies blickt traurig auf die Regalwand mit seinen eigenen Büchern, als wollte er Halt suchen. Da möchte man seinen Freund Max Ernst für einen Augenblick von den Toten zurückholen, damit er diesen großen Kunstkenner und -vermittler mit seiner ironischen Leichtigkeit ansteckt. Max Ernst hatte nämlich nichts dagegen, dass man über seine Werke auch lacht.

"Ich glaube, er hätte nichts weniger gewünscht als verbitterte Mienen, die nur mit Ernsthaftigkeit prüfen, was er gemacht hat."

"Ich glaube, er hätte nichts weniger gewünscht als verbitterte Mienen, die nur mit Ernsthaftigkeit prüfen, was er gemacht hat."