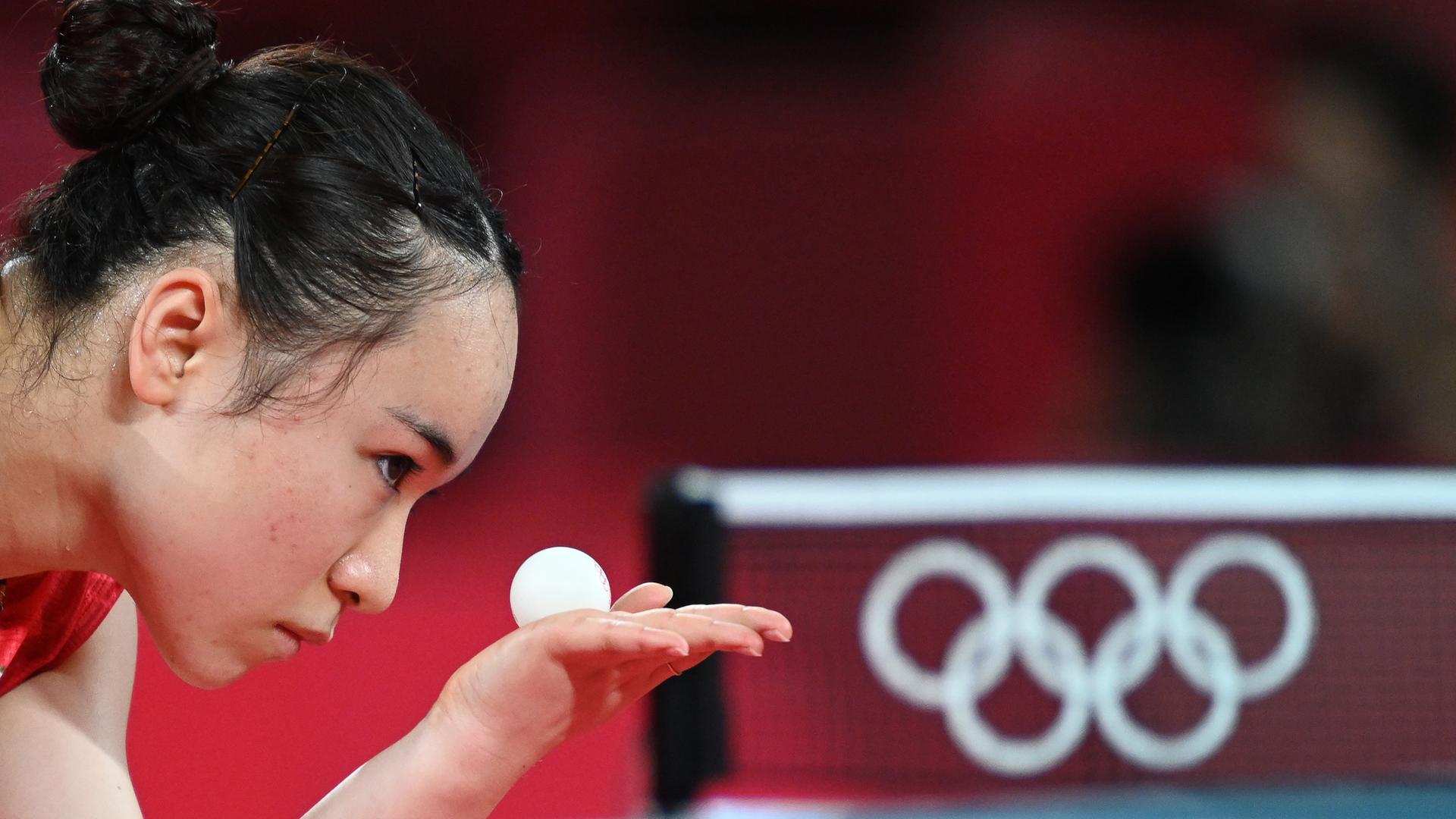

Ein warmer Sommertag in Paris im Jahr 1900. Auf dem Tenniscourt auf der Isle de Puteaux wird das Finale im Damentennis bei den Olympischen Spielen ausgetragen.

Angetreten sind die Britin Charlotte Cooper und die Französin Yvonne Prévost. Sie tragen weiße knöchellange Kleider mit hohem Kragen und langen Ärmeln, der damals übliche Tennisdress.

Charlotte Cooper, die in ihrer Spielerkarriere insgesamt fünfmal in Wimbledon siegen wird, ist die eindeutig dominierende Spielerin. Sie gehört zu den wenigen Frauen ihrer Zeit, die in der Lage sind, den Aufschlag von oben zu machen. Das olympische Match entscheidet sie klar in zwei Sätzen für sich.

Insgesamt nehmen 22 Frauen an diesen zweiten Olympischen Spielen der Neuzeit teil. Eine verschwindend kleine Minderheit angesichts von knapp eintausend männlichen Athleten. Für IOC-Gründer Pierre de Coubertin aber ist selbst diese bescheidene weibliche Beteiligung ein Sakrileg.

Die Sportsoziologin Petra Tzschoppe von der Uni Leipzig sagt:

„Der Baron war nicht amüsiert. Das gefiel ihm gar nicht, also dass die Frauen jetzt und nun ausgerechnet noch in Paris, da, wo er am liebsten die Spiele der Moderne hätte starten lassen, dass da Frauen schon am Start waren, das hat er sehr missbilligt.“

In Athen 1896 waren keine Frauen dabei

Vier Jahre zuvor, 1896 in Athen, war alles nach Plan gelaufen. Bei den ersten Spielen der Neuzeit waren die Männer ganz unter sich gewesen. Hier sah der Herr der Ringe seine Idealvorstellung von Olympia in Reinform verwirklicht. Selbst Jahrzehnte später erklärte er noch:

Der wahre olympische Held ist für mich der erwachsene Mann. Ich persönlich befürworte nicht, dass Frauen an öffentlichen Wettbewerben teilnehmen. Bei den Olympischen Spielen sollte ihre Rolle darin bestehen, so wie früher die Sieger zu krönen.

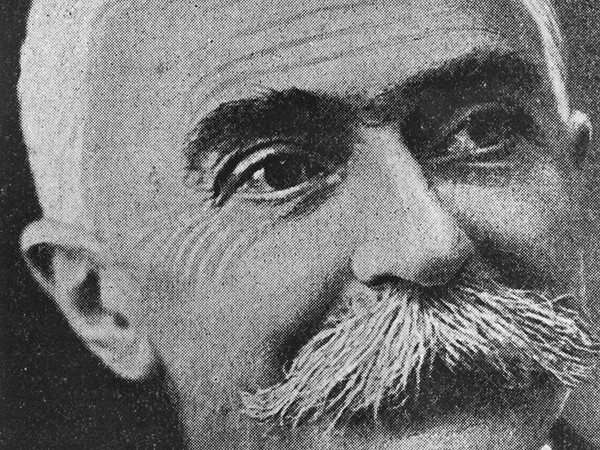

IOC-Gründer Pierre de Coubertin

Dabei war Pierre de Coubertin kein strikter Gegner des Frauensports.

Pierre de Coubertin gründete das Internationale Olympische Komitee.© picture-alliance / dpa

Sportsoziologin Petra Tzschoppe: „Dass Frauen sich ein bisschen nett und ästhetisch und ihrem weiblichen Rollenbild gemäß auch sportlich betätigen sollten, fand er in Ordnung, aber nicht unter den olympischen Ringen. Er fand das unästhetisch, unpassend und einfach falsch.“

Und doch konnte Coubertin nicht verhindern, dass schon bei den zweiten Olympischen Spielen einige wenige Frauen mitmischten.

Tzschoppe: „Sie nahmen eben teil, weil die Spiele in Paris im Rahmen der Weltausstellung über ein Dreivierteljahr dauerten und eigentlich niemand so richtig den Überblick hatte, wer da überhaupt alles dabei war. So kam es dann dazu, dass es eigene Frauenwettbewerbe im Golf und im Tennis gab, und dann gab es noch offene Kategorien. Dazu gehörte Krocket, dazu gehörte Reiten und Segeln.“

Es waren vor allem Frauen der Oberschicht, die da den Golf-, Krocket- oder Tennisschläger schwangen. Sie trieben Sport, weil man das eben tat in ihren Kreisen. Wir wissen wenig über diese ersten Olympiateilnehmerinnen und was sie antrieb. Als Pionierinnen werden sich wohl die wenigsten von ihnen gesehen haben.

Es ist zumindest nicht überliefert, dass diese ersten Olympiateilnehmerinnen, Olympiasiegerinnen sich auch als Kämpferin für Frauenrechte im Sport verstanden hätten.

Sportsoziologin Tzschoppe

Auch bei den folgenden Olympischen Spielen 1904 in St. Louis und 1908 in London konnte Pierre de Coubertin nicht mehr verhindern, dass Frauen dabei waren, wenn auch nach wie vor in sehr überschaubarer Zahl.

Schwimmwettbewerbe in Stockholm 1912 als wichtiger Schritt

Die olympische Bewegung war noch ein zartes Pflänzchen, der Einfluss des IOC weitaus geringer als heute. Die Ausrichter der Spiele in den jeweiligen Ländern hatten enorme Freiheiten, und sie ließen Frauen zu einigen Wettbewerben einfach zu. Bei den Spielen 1912 in Stockholm durften sie sogar an Schwimmwettbewerben teilnehmen.

Tzschoppe: „Schwimmen, das war jetzt schon mal das Öffnen einer weiteren Tür, über die Coubertin auch alles andere als erfreut war. Er hat tatsächlich die wörtlich feministischen Schweden dafür gescholten, dass sie nun das Schwimmen auch noch für Frauen zugänglich machten.“

Die Schwimmwettbewerbe von Stockholm seien ein wichtiger Schritt für den Frauensport gewesen, sagt Petra Tzschoppe. Denn hier ging es anders als beim Golf oder Tennis erstmals um Wettbewerbe, in denen Zeiten gemessen wurden, in denen Leistung direkt vergleichbar war. Und Schwimmen war keine Sportart, die nur den höheren Gesellschaftskreisen zugänglich war.

Wir haben ganz typisch für die 1920er-Jahre mit der Zäsur des Ersten Weltkriegs und danach in Europa in vielen Ländern Bewegungen für ein neues Frauenbild. Und in diesem Zuge haben wir auch eine größere Begeisterung für den Sport. Sport, bis dahin vor allen Dingen eine Männerdomäne, bis auf wenige Ausnahmen. Und Sport setzt sich so als Kulturphänomen zunehmend fest.

Sporthistoriker Ansgar Molzberger

Und immer mehr Frauen forderten auch im Sport ihre Plätze ein, so wie die Französin Alice Milliat.

„Alice Milliat, in Frankreich geboren, war Lehrerin und Übersetzerin von Beruf, hat einen Engländer geheiratet, der allerdings früh verstorben ist. Sie hat sich dann als Kämpferin für Frauenrechte etabliert und hat sich dann auch auf internationaler Bühne bewegt nach dem ersten Weltkrieg sehr zielstrebigen Versuch, den Frauensport zu etablieren und vor allen Dingen eben auch Frauen mehr Möglichkeiten zu eröffnen, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen.“

Als junge Frau hatte Alice Milliat den Sport für sich entdeckt. Sie ruderte, schwamm, spielte Hockey und nahm an Autorennen teil. 1915 trat sie dem Pariser Club „Femina Sports“ bei, einem der ersten Sportvereine in Frankreich, der ausschließlich Frauen offenstand und dessen Präsidentin sie schon bald wurde.

Ihre Vision: Ein gleichberechtigter Zugang für Frauen zu allen sportlichen Aktivitäten. 1919 schrieb sie an ihren Landsmann Coubertin einen Brief, …

Tzschoppe: „… in dem sie ihre Vorstellungen geäußert hat und dass ist doch an der Zeit wäre, Frauen auch den Zugang zu den Olympischen Spielen zu ermöglichen. Da diese aber keine Resonanz fanden, ist sie dann die nächsten Schritte gegangen und hat diese eigenen Weltspiele mit der Gründung eines eigenen Weltfrauensportverbandes FSFI dort vorangetrieben. Also wirklich mit dem Gedanken, wenn es nicht gemeinsam geht, dann machen wir Frauen eben unser eigenes Ding.“

Erste Frauenweltspiele 1921 in Monte Carlo

Und so fanden sich im März 1921 rund einhundert Frauen aus fünf Ländern im mondänen Monaco ein.

„Im Zentrum dieser ersten Frauenweltspiele in Monte Carlo stand die Leichtathletik. Völlig unvorstellbar für Coubertin, dass das bei den Olympischen Spielen hätte stattfinden dürfen. Das war aber eine Sportart, die mit ihrer unterschiedlichen Disziplinvielfalt - Laufen, Springen, Werfen - ja noch mal einen ganz anderen und tatsächlich auch niedrigschwelligeren Zugang ermöglichte als beispielsweise Tennis oder Golf.“

Man muss diese ersten Frauenweltspiele als eine Rebellion gegen die patriarchalen Konventionen dieser Zeit sehen. Diese jungen Frauen wollten sich nicht darauf beschränken …

„… nur hübsch auszusehen oder gar nur die Sieger zu bekränzen, sondern selbst zu wetteifern, zu kämpfen, zu schwitzen, auch mal auf die Nase zu fallen. Also alles das, was Sport bis heute faszinierend macht. Der Faszination wollten sie sich auch hingeben.“

Auf den wenigen Fotografien und Filmaufnahmen, die es von diesen Frauenweltspielen gibt, tragen die Teilnehmerinnen Bubikopf, T-Shirts und kurze Hosen. „Les Garçonnes" nennt man im Frankreich der 1920er-Jahre diesen modernen Frauentyp, in England spricht man von den „Flappers“.

Im Deutschen nennt man das so Mitte der 20er-Jahre das Sportmädel. Also es ist ein neues Frauenbild, Selbstbewusstsein, in die Arbeitswelt eintreten und eben auch Sport treiben, und der Bubikopf ist ein äußerliches Erkennungszeichen durchaus.

Sporthistoriker Ansgar Molzberger

Kugelstoßerin Morris verstieß gegen Anstandsvorstellungen

Die auffälligste Erscheinung dieser ersten Frauenweltspiele war die Französin Violette Morris, die Gold im Kugelstoßen und Speerwurf gewann. Sie verstieß gegen alle damaligen Vorstellungen von Sitte und Anstand, trug kurze Haare und Männeranzüge, rauchte bis zu drei Schachteln Zigaretten am Tag, nahm an Boxkämpfen teil und fuhr Autorennen. „Alles, was ein Mann kann, kann auch Violette!“ - so lautete ihr Lebensmotto.

Tzschoppe: „Also wirklich auch eine starke Frau, eine muskulöse Frau, auch aufgrund ihrer körperlichen Eigenschaften im doppelten Sinne des Wortes auch herausragend und hat natürlich damit auch Aufmerksamkeit gefunden …“

Violette Morris polarisierte zu sehr, um als Vorbild für die breite Masse der damaligen Frauen zu taugen.

Suzanne Lenglen war der erste weibliche Sportstar

Ein richtiges „Role Model“ war dagegen die Tennisspielerin Suzanne Lenglen, die bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen zweimal Gold und einmal Bronze gewann. Sie war der erste weibliche Sportstar der Geschichte.

Tausende Zuschauer verfolgten ihre Matches wie dramatische Aufführungen. Zwischen den Spielpausen stärkte sie sich schon mal mit einem Brandy; und auch ihre Sportbekleidung - ärmellose Oberteile und knielange Röcke - war höchst unkonventionell. Das Publikum war gleichermaßen schockiert und fasziniert.

Tzschoppe: „Aber sie war die erfolgreichste Spielerin in der Zeit, die konnte sich das leisten und konnte damit eben durchaus voranbringen, dass auch andere Sportbekleidung, nicht nur in der Leichtathletik, sondern konkret auch in ihrer Sportart im Tennis akzeptiert wurde.“

Dass Frauen um die Wette sprinten, über Hürden springen oder den Diskus werfen konnten, hatten sie mit großem Erfolg bei den ersten Frauenweltspielen in Monte Carlo bereits gezeigt. 1922 ging die Sportaktivistin Alice Milliat noch einen Schritt weiter.

Als Präsidentin der Internationalen Frauen-Sport-Föderation, die sie inzwischen gegründet hatte, eröffnete sie im Pariser Pershing-Stadion die ersten Olympischen Frauenspiele. Die Verwendung des Labels „olympisch“ war ein geschickter Schachzug und eine echte Kampfansage an die IOC-Männerriege.

Petra Tzschoppe von der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni Leipzig:

Das veranlasste dann doch das Olympische Komitee, sich mit diesen Frauen mal an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, ob man nicht vielleicht doch in einer gewissen Weise zusammenkäme - mit einer Sanktion natürlich auch, dass also das Label Frauenolympiade oder gar die Verwendung der Olympischen Ringe nicht gestattet wurde.

Sportsoziologin Petra Tzschoppe

Trotzdem änderte sich bei den nächsten offiziellen Olympischen Spielen erst einmal nicht viel.

1924 war Paris zum zweiten Mal Ausrichter, und man wollte den scheidenden IOC-Präsidenten Coubertin nicht vor den Kopf stoßen. Leichtathletik-Wettbewerbe für Frauen, die dem Vater der modernen olympischen Bewegung so ein Gräuel waren, gab es deshalb nicht.

Frauenschwimmen, das Coubertin 1912 in Stockholm noch verhindern wollte, war dagegen zugelassen. Hier war Gertrude Ederle eine der erfolgreichsten Athletinnen. Trudy, wie die US-Amerikanerin mit deutschen Wurzeln gerufen wurde, durchschwamm dann zwei Jahre später als erste Frau den Ärmelkanal. Ihr zu Ehren wurde sogar ein Schlager komponiert.

Trudy Ederle wollte anderen Frauen zeigen, dass sie ebenso große sportliche Leistungen erbringen können wie Männer und das in einer Zeit, als es noch hieß, Leistungssport gefährde die weiblichen Fortpflanzungsorgane.

Olympia 1928 war für den Frauensport historisch

Ein historischer Moment für die Frauensportbewegung waren dann die Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam.

Der Knackpunkt schlechthin: Die Leichtathletik, die olympische Kerndisziplin, die bis dahin noch rein den Männern vorbehalten war. Das war der große Erfolg dieser Frauenbewegung der 1920er-Jahre, dass man dann 1928 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam sich die ersten Startplätze erkämpfen konnte.

Sporthistoriker Ansgar Molzberger

Jetzt konnten Frauen endlich im Olympiastadion, im Zentrum der Spiele, um Medaillen kämpfen.

Dafür hatten sich Alice Milliat und ihre Internationale Frauen-Sport-Föderation jahrelang stark gemacht.

Molzberger: „Dieser Verband konnte auch deshalb Druck aufbauen, weil er über die Jahre gewachsen ist. Innerhalb einer 15-jährigen Existenz ist er bis auf 30 Mitgliedsstaaten angewachsen. Sie hat eine internationale Bewegung gesammelt für das Recht von Frauen gesammelt, bei Olympischen Spielen mitzumachen. Der Preis, den sie letztendlich bezahlen musste, war, dass auf Druck des IOC der Verband sich dann 1936 aufgelöst hat. Das IOC hat dann zugestimmt, in Zusammenarbeit mit den Sportfachverbänden zunehmend Frauen in das olympische Wettkampfprogramm aufzunehmen.“

Allerdings gab es in Amsterdam nur fünf Disziplinen für die Frauen-Leichtathletik, nicht zehn, wie Alice Milliat und ihr Verband eigentlich gefordert hatten. Die britischen Leichtathletinnen, die 1928 gute Medaillenchancen gehabt hätten, boykottierten deshalb die Spiele.

Aus deutscher Sicht aber war diese olympische Premiere ein voller Erfolg. Lina Radtke gewann über die 800-Meter-Distanz die erste deutsche Leichtathletikmedaille überhaupt. Allerdings hatte dieser Lauf ein folgenschweres Nachspiel:

„Weil einzelne Frauen nach dem Lauf erschöpft zusammengesunken sind, fühlten sich die Männer und die Ärzte auch in ihrem Urteil bestätigt, dass dem fraulichen Körper eine solche Belastung wie ein 800-Meter-Lauf nicht zuzumuten sei, sodass der 800 Meter-Lauf dann wieder aus dem olympischen Wettkampfprogramm verschwand.“

Und erst 1960 bei den Spielen in Rom wieder zugelassen wurde.

Frauenleichtathletik seit 1928 bei Olympia

Trotz solcher Rückschläge gehörten Wettbewerbe in der Frauenleichtathletik seit 1928 jetzt fest zum olympischen Programm.

Bei den Propagandaspielen der Nationalsozialisten 1936 erlebte das Publikum im Berliner Olympiastadion ein wahres Drama, als die deutsche Schlussläuferin der 4x100-Meter-Staffel bei der Übergabe den Stab verlor, und die US-Amerikanerinnen gewannen. Und das vor den Augen des Führers.

Insgesamt waren die deutschen Sportlerinnen bei diesen Spielen aber überaus erfolgreich. Dabei widersprach Leistungssport für Frauen eigentlich dem nationalsozialistischen Weltbild.

“Aus der NS-Ideologie folgend hat man der Frau die sogenannte Rassenpflege zugeschrieben, also möglichst viele Kinder gebären und diese im nationalsozialistischen Geiste erziehen. Gleichzeitig, und das ist eben vordergründig der Widerspruch, war man sich bewusst, dass, wenn die Olympischen Spiele im eigenen Land stattfinden, man natürlich auch eigene Stärke zeigen möchte und nicht zuletzt auch die Medaillenbilanz aufwerten möchte, dass man Frauen-Leistungssport durchaus fördert.“

Sport führt in der Schwangerschaft zu keinem Nachteil

Der weibliche Körper sollte Kinder gebären und musste deshalb besonders geschützt werden. Davon waren auch nach dem Zweiten Weltkrieg viele Mediziner und Sportfunktionäre nicht nur in Deutschland überzeugt.

Tzschoppe: „Mittlerweile wissen wir, dass weder in der Schwangerschaft noch für die Geburt Sport irgendeinen Nachteil mit sich bringt. Aber bis ins 21. Jahrhundert hat sich das Beispiel des Skispringens und die sehr späte Aufnahme des Skispringens von Frauen im olympischen Programm noch mal sehr deutlich auch dieser Argumente bedient.“

Irgendwann aber hatten auch die Funktionäre des Weltskiverbandes ein Einsehen: Seit 2014 springen Frauen auch bei Olympia von der Schanze.

Um Medaillenbilanzen ging es auch nach 1945 im Wettstreit der Systeme zwischen Ost und West. Sportlerinnen waren oft die Aushängeschilder, die die Überlegenheit des jeweiligen Systems zeigen sollten: Kati Witt zum Beispiel setzte im Eiskunstlauf neue Maßstäbe. Die Leichtathletinnen Ulrike Meyfarth und Heide Rosendahl waren die Goldmädchen des Westens. Aber das ist eine andere Geschichte.

Ulrike Meyfarth holte bei den Spielen 1972 in München olympisches Gold.© dpa / picture alliance / Sven Simon

Frauen-Marathon gab es erstmals bei Olympia 1984

Frauen mussten sich Sportart für Sportart erkämpfen. Marathon zum Beispiel wurde für sie erst 1984 olympisch, Stabhochsprung erst im Jahr 2000. Geschenkt wurde den Frauen selten etwas, in ihrem Kampf um Teilhabe bei den Spielen.

Ansgar Molzberger von der Sporthochschule Köln:

„Geschenkt wurden ihnen die Rhythmische Sportgymnastik und Synchronschwimmen. Da müssen die Männer kämpfen beim Synchronschwimmen, dass sie da mitmachen dürfen, das ist ja noch nicht olympisch. Aber, nicht ohne Zufall sicherlich mit der rhythmischen Sportgymnastik und im Synchronschwimmen - zwei Sportarten, die man absolut professionell betreiben muss. Natürlich um an die Spitze zu kommen, die aber gleichzeitig der Inbegriff sind von Grazie, von Anmut, von Schönheit, Eleganz.“

Vorstellungen, von dem was typisch weiblich oder männlich ist, beeinflussen auch heute noch, welche Sportart Frau ausüben sollte. Oder auch nicht. Boxen zum Beispiel: hart, brutal. Ein Männersport eben.

Nadine Apetz: „Und die hübschen, schwachen Frauen, die haben da eigentlich nichts dran verloren. Die werden da nur hässlich, wenn sie sich mal die Nase brechen.“

Nadine Apetz nahm 2021 an den Spielen in Tokio teil, als erste deutsche Olympia-Boxerin. Erst neun Jahre zuvor war ihr Sport olympisch geworden. Das mit der Nase musste sie sich selbst schon oft anhören.

„Ich glaube nicht, dass irgendein männlicher Boxer diese Frage jemals in seinem Leben gestellt bekommen hat. Oder zumindest nur sehr, sehr wenige. Und das ist so tief drin.“

Nadine Apetz (rechts) war Deutschlands erste Olympia-Boxerin.© dpa / picture alliance / Frank Franklin

Frauen-Boxen gab es erstmals bei Olympia 2012

Wenn die Frauen aber schon in den Ring steigen und sich die Nase blutig hauen wollten, dann sollten sie bitteschön sexy dabei aussehen, dachten sich wohl führende Funktionäre der International Boxing Association.

Vor der olympischen Frauen-Boxpremiere 2012 in London machten sie den Vorschlag, dass die Athletinnen Minirock statt Shorts tragen sollten. Der Widerstand seitens prominenter Boxerinnen war aber so groß, dass man dann doch davon abrückte

„Ich weiß, dass Katie Taylor, eine sehr, sehr große Figur im Frauenboxen, dass die sich damals sehr vehement gegen diese Röcke ausgesprochen hatte. Das war ein ganz, ganz wichtiges Zeichen aus den Rängen der Boxerinnen damals. Ich hätte mich auch unfassbar unwohl gefühlt, hätte ich einen Rock tragen müssen.“

Diskussionen über die richtige Kleidung

Seit Athletinnen an olympischen Spielen teilnehmen, sorgt die Frage, wie sie sich kleiden, immer wieder für große Aufmerksamkeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mussten Frauen gegen eine Moralvorstellung kämpfen, die von ihnen verlangte, den Körper züchtig zu bedecken.

Heute, wo es auch im Sport heißt: Sex sells, müssen sie sich eher dagegen wehren, ihren Körper zu kommerzialisieren.

Molzberger: „Wir hatten jetzt erst in den USA große Diskussionen, als der Sportartikelhersteller Nike seine Outfits vorgestellt hat für das Olympiateam. Und da Frauen sich auch gewehrt haben und gesagt haben: Dann können wir ja gleich nackt antreten. Also das ist eine Thematik, die bis heute aktuell ist.“

Dabei wollen die meisten Athletinnen nicht über ihren Körper definiert werden, sondern vor allem eines: Sportliche Leistung zeigen und sich mit der Konkurrenz messen.

Und dass sie das heute in allen olympischen Sportarten tun können, haben sie auch Alice Milliat und der feministischen Sportbewegung zu verdanken, die in den 1920er-Jahren in Frankreich entstanden war. Eine rein französische Angelegenheit war diese Bewegung allerdings nicht.

Molzberger: „Es ist auch eine französisch-britische Koproduktion, insofern, als dass Alice Milliat eine Zeit in Großbritannien gelebt hat, also dem Mutterland des Sports, und da sicherlich starke Impulse mitgenommen hat. Nicht vergessen werden sollte, dass in diesem Internationalen Frauensportverband von Alice Milliat gegründet, ein deutscher Mann unterstützend wirkte, nämlich Walter Bergmann, ein Jurist und Leichtathletikfunktionär.“

Der lange Kampf der Frauen um ihren Platz bei Olympia hat im Jahr 1900 in Paris begonnen. Damals waren Sportlerinnen bei den Spielen nur eine Nebenrolle. 124 Jahre später gehen genauso viele Frauen wie Männer an den Start.

Die Olympischen Spiele in Paris 2024 werden die ersten Olympischen Spiele mit einer Geschlechterparität sein. Das IOC hat genau die gleiche Anzahl an Startplätzen für weibliche und männliche Athleten zugeteilt.

IOC-Präsident Thomas Bach

Förderung des Frauensports inzwischen Chefsache

Das Internationale Olympische Komitee, einst ein exklusiver Herrenclub, hat die Förderung des Frauensports inzwischen zur Chefsache gemacht. Bis zu einer echten Gleichberechtigung der Geschlechter bei den Olympischen Spielen ist es aber noch ein weiter Weg. In vielen Ländern erhalten Sportlerinnen nach wie vor nicht die gleiche Anerkennung, die gleichen Trainingsmöglichkeiten wie Männer.

Es brauche mehr Frauen auch in allen anderen Bereichen des Sports, um zu signalisieren ...

„… guckt mal, es gibt sie, die Präsidentinnen. Es gibt sie, die Schiedsrichterinnen, die in der ersten Bundesliga pfeifen. Es gibt sie, die Geschäftsführerinnen in den Spitzenverbänden.“

Meint Petra Tzschoppe, die bis 2022 Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes war.

Frauen brauchen andere Frauen als Vorbilder, davon ist auch Aya Medany, überzeugt. Sie hat Ägypten im Modernen Fünfkampf dreimal bei Olympischen Spielen vertreten und setzt sich heute für die Chancengleichheit von Sportlerinnen in ihrer Heimat ein.

„Meine Familie hat mich ermutigt, in die Verwaltung zu gehen, um den Sport zu unterstützen und der Gesellschaft das zurückzugeben, was der Sport mir gegeben hat. Mädchen und Frauen brauchen diese Unterstützung. Sie müssen Frauen in Regierungspositionen und in den Exekutivvorständen des NOC finden, denen sie nacheifern können.“