"Ich habe kein Vertrauen in die Arithmetik der Politik." (Adam Smith)

Mehr Staat wagen?

26:22 Minuten

In der Coronakrise soll wieder der Staat die Wirtschaft retten. Politiker wie Sahra Wagenknecht oder Yanis Varoufakis sehen darin eine Chance. Andere dagegen warnen: Der Preis, den wir für die Rettung von Unternehmen bezahlen, könnte immens sein.

Um Unternehmen in der Corona-Krise vor der Insolvenz zu retten, stellt ihnen der deutsche Staat Milliardenhilfen zur Verfügung. Darunter sind große Konzerne wie der Sportartikelhersteller Adidas, der Reiseveranstalter TUI, die Lufthansa. Beim Ferienflieger Condor steht sogar die Verstaatlichung im Raum.

Ein 600 Milliarden Euro schwerer Kreditfonds steht bereit, darunter 50 Milliarden Euro als Soforthilfe für kleinere Firmen und Selbstständige. Ein weiteres Hilfspaket befindet sich in der Planung.

Alle Parteien haben sich für dieses Hilfsprogramm eingesetzt. Selbst die liberale FDP. Ihr Vorsitzender Christian Lindner sagte im Bundestag:

"Jetzt ist die Stunde des Staates. Wir brauchen ihn bei allem, was über die Fähigkeit, individuell Verantwortung zu übernehmen, hinausgeht. In genau so einer Situation befinden wir uns jetzt, wo wir die staatlichen Möglichkeiten, alles, was er fiskalisch in die Waagschale werfen kann, nutzen müssen."

Freie Kräfte des Marktes oder Staatsintervention?

Unternehmen retten – das ist ein neues Betätigungsfeld. Eines, mit dem der Staat stark in das Prinzip der freien Marktwirtschaft eingreift.

Welches Prinzip?

"Wer sein eigenes Interesse verfolgt, befördert das der Gesamtgesellschaft häufig wirkungsvoller, als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu fördern." So sah es der Ökonom Adam Smith (1723 - 1790).

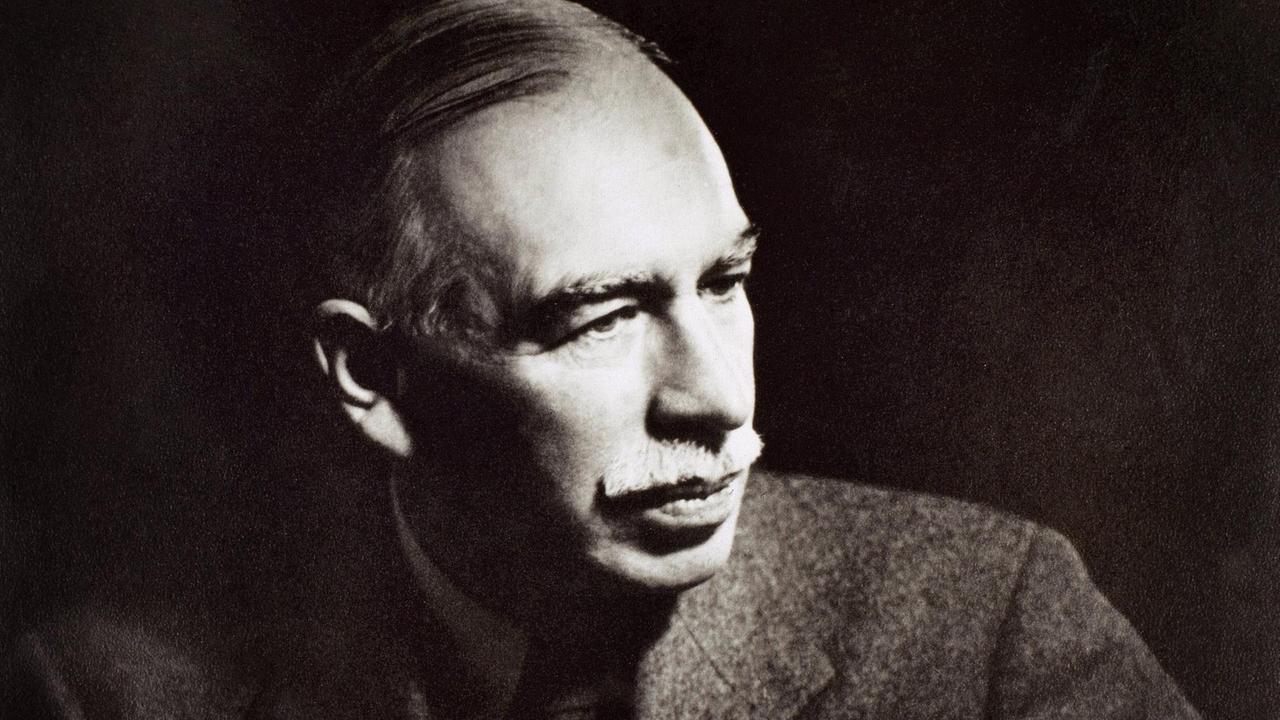

"Die hervorstechendsten Fehler der wirtschaftlichen Gesellschaft, in der wir leben, sind ihr Versagen, für Vollbeschäftigung Vorkehrungen zu treffen, und ihre willkürliche und unbillige Verteilung des Reichtums." Und so John Maynard Keynes (1883 - 1946).

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts bewegt sich kapitalistische Wirtschaftspolitik im Spannungsfeld zwischen den Lehren von Adam Smith und John Maynard Keynes. Beide waren Ökonomen, Briten, jedoch aus unterschiedlichen Epochen.

Smith lebte im 18. Jahrhundert, als die ersten Auswirkungen der Industrialisierung sichtbar wurden. Keynes wurde durch die Geschehnisse rund um die Weltwirtschaftskrise 1929 beeinflusst.

Smith vertraute auf die freien Kräfte des Marktes als Garant von Wohlstand und Stabilität. Keynes hingegen plädierte, der Staat solle in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen. Die Weltwirtschaftskrise hätte, so glaubte er, mit den richtigen fiskalischen Instrumenten abgemildert werden können.

Die Wiederkehr des Keynesianismus nach der Finanzkrise

In den USA gewann die Theorie von Keynes nach dem Zweiten Weltkrieg starken Einfluss. Auch in Deutschland. Der Staat war präsent. Konjunkturschwankungen wurden mit fiskalpolitischen Mitteln beeinflusst. Bis zur Ölkrise in den 1970er-Jahren. Danach schlug der Zeitgeist in Richtung einer liberaleren Wirtschaftspolitik um.

Der Staat zog sich aus der Wirtschaft zurück. Öffentliche Betriebe wurden privatisiert. Die Bahn. Fluglinien. Energie- und Wasserversorger, Mietwohnungen, Krankenhäuser. Der Kündigungsschutz wurde aufgeweicht, der Niedriglohnsektor boomte. Viele Ökonomen sahen darin die Hauptgründe für den Aufschwung und die niedrige Arbeitslosigkeit. Keynes Lehre, der Keynesianismus, war abgemeldet.

Seit 2008 plötzlich wieder angesagt: John Maynard Keynes (1883-1946), einer der berühmtesten englischen Ökonomen des 20. Jh.© imago images / leemage

Dann kam das Jahr 2008. In den USA konnten Immobilienbesitzer plötzlich reihenweise ihre Kredite nicht mehr mehr bedienen. Dann brachen die Banken zusammen. Der Staat sprang ihnen zur Seite. Mit viel Geld.

"Die Wiederkehr des Keynesianismus haben wir ja schon erlebt nach der großen Finanzkrise", sagt Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. "Die Idee, dass man mit staatlichem Geld die Wirtschaft antreiben muss. Dass dieses Geld quasi Werte schafft, obwohl es natürlich auch sehr stark Illusionen schafft. Das haben wir durchaus intensiv in den letzten Jahren betrieben."

Die große Finanzkrise kostete den deutschen Staat bis Ende 2017 rund 59 Milliarden Euro. Heute, mit der Coronakrise, werden die Geldschleusen erst recht geöffnet. Mehr als eine halbe Billion Euro stehen zur Verfügung, um die Unternehmen heil durch den Corona-Lockdown zu bringen. Der Staat flutet die Wirtschaft mit seinem Geld.

Und die Notenbanken?

"In den letzten 30 Jahren war immer das Credo: Wenn irgendwo eine Krise war, was haben die Notenbanken gemacht? Sie haben die Zinsen gesenkt, haben die Geldschleusen geöffnet und haben dadurch immer neue Finanzmarktblasen generiert", kritisiert der Betriebswirt Marc Friedrich. Zusammen mit seinem Co-Autor Matthias Weik hat er im vergangenen Jahr einen Bestseller geschrieben: "Der größte Crash aller Zeiten". Im Buch prophezeit er den Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Das Szenario wirkt beängstigend aktuell.

"Natürlich war das Coronavirus Auslöser dieser Krise, aber nicht Grund der Krise", sagt er. "Das Coronavirus war lediglich die Nadel, die die Seifenblase zum Platzen gebracht hat."

Friedrich betrachtet das Coronavirus als "Black Swan". Schwarzer Schwan – so nennen Finanzexperten Ereignisse, die große Crashs auslösen. So wie die Anschläge vom 11. September das Ende des Internet-Booms besiegelten und die Insolvenz der US-Bank Lehman Brothers 2008 die Weltfinanzkrise einleitete.

"Jetzt sind wir im Endspiel, weil, jetzt haben wir eine Immobilienblase, wir haben eine Aktienmarktblase, wir haben eine Staatsanleihenblase. Und man hat die Probleme nie gelöst, sondern man hat sie lediglich mit viel billigem Geld und historisch tiefen Zinsen in die Zukunft verschoben, wo sich die Probleme und die Ungleichgewichte weiterhin potenziert haben."

Seine Vorhersage: Der Euro wird zusammenbrechen, eine Abwertung ist unvermeidlich.

"Wenn es zu einem Währungskollaps, zu einem Währungsschnitt kommt, dann leiden vor allem Staatsanleihen darunter. Und die Staatsanleihenblase ist die letzte Blase, die wir sehen werden. Wenn die kollabiert, ist alles vorbei. Dann ist Game Over."

"Das System ist durchaus anfällig"

Für Autoren wie Friedrich und Weik haben die Medien einen eigenen Begriff geprägt: "Crash-Propheten". Unter ihren Lesern feiern sie große Erfolge. Von Wissenschaftlern werden sie eher misstraurisch beäugt. Was nicht heißt, dass sie ihre Theorien für abwegig halten.

"Ich werde nie einen Crash-Propheten empfehlen, weil diese Idee: Was passiert dann und dann - das kann kann man nicht vorhersagen, das geht einfach nicht", sagt Bankenexperte Hans-Peter Burghof. "Aber man muss die strukturellen Rahmenbedingungen sehen, die ein Bankensystem anfällig für Krisen machen. Und die haben wir. Wir haben ein überbürokratisiertes System bekommen durch das intensive Regulieren. Wir haben ein System, das im Grunde genommen nicht mehr Risiken managt, sondern die Risiken aus dem Bankenpparat rausdrängen möchte. Ein System, das versucht wissenschaftlich nachzuweisen, wie man Banken managt, damit ihnen nie mehr etwas passieren kann. Das ist nicht die wirkliche Welt. Dieses System passt nicht in unsere wirkliche Welt, und deswegen haben wir erhebliche Gefährdungen aus dem System. Das System ist da durchaus anfällig.

"Ökonomen machen es sich zu leicht, wenn sie uns in stürmischen Zeiten nicht mehr zu erzählen haben, als dass der Ozean wieder ruhig ist, wenn sich der Sturm gelegt hat." John Maynard Keynes

Die Banken sind das wichtigste Glied im System der Coronahilfen. Ohne sie kommen Unternehmen nicht an das Geld, das sie brauchen, um zu überleben. Könnten die Banken in Schieflage geraten wie in der Finanzkrise 2008?

Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, meint:

"Man hat verstanden, dass eigentlich alle Banken pleite gehen könnten, ohne dass es im Finanzsystem als Ganzem zu einer Schieflage kommt. Es gibt nach wie vor systemrelevante Banken, große Banken. Wenn sie zusammenbrechen würden, könnten sie das gesamte Finanzsystem gefährden und damit auch eine tiefe Krise auslösen. Aber die allermeisten Banken sind nicht systemrelevant, können abgewickelt werden."

Und Hans-Peter Burghof sagt:

"Ich glaube, dass die Banken am Ende doch eine implizite Staatsgarantie haben. Das heißt, wenn es wirklich, wirklich schief geht, wird der Staat den Banken helfen müssen. Denn wir brauchen die Banken, damit unsere Wirtschaft weiter funktioniert. Wir können nicht sagen: Dann geht mal alle pleite. Das Versprechen der Politik: Nie wieder könnte der Staat Banken retten – ich glaube, das war ein leeres Versprechen. Das ergibt sich einfach nicht aus der zentralen Funktion der Banken in der Wirtschaft. Die müssen im Zweifel dann eben doch gerettet werden."

Notausgang verzweifelt gesucht: Bis heute ist der Staat aus seiner Beteiligung an der Commerzbank nicht wieder herausgekommen. © imago / Ralph Peters

Eine Blaupause für solch ein Szenario war der Zusammenbruch der Commerzbank während der großen Finanzkrise. Der Staat sprang ein. Nur heraus kam er nicht mehr. Der Aktienkurs fiel, sodass der Bund nicht mehr ohne größere Verluste aussteigen kann. Sollte sich der Kurs nicht deutlich erholen, droht die staatliche Rettung der Commerzbank zum Milliardenverlust für den Steuerzahler zu werden.

Alexander Graf Lambsdorff, Wirtschaftsanwalt und stellvertretender FDP-Vorsitzender, hat dazu eine klare Haltung.

"Das Beispiel Commerzbank ist das warnende Beispiel für alle, die jetzt leichtfertig nach Verstaatlichung rufen. Denn da ist es eben nicht möglich, ohne Verluste für den Steuerzahler auszusteigen. Und deswegen muss man da mit großer Vorsicht rangehen und es eng begrenzt machen für Unternehmen, die für die kritische Infrastruktur entscheidend sind."

Welche Unternehmen sollen Hilfe bekommen und welche nicht?

Was aber sind solche wichtige, systemrelevante oder, wie Graf Lambsdorff sagt, "für die kritische Infrastruktur entscheidende" Unternehmen?

"Was sind systemrelevante Wirtschaftsbereiche?", fragt auch Friederike Welter. "Da habe ich schon Vorschläge gesehen, wo man gesagt hat: Das sind diejenigen, die die größte Wertschöpfung beitragen. Da fällt ein ganz großer Teil des Mittelstands hinten runter."

Als Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung ist Welter mit der Lage der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland vertraut. Die Soforthilfen begrüßt sie:

"Was ich daran sehr gut finde, ist diese Wertschätzung, die dem Mittelstand insgesamt entgegengebracht wird. Also dass beispielsweise die kleinen Selbstständigen, die Soloselbstständigen mit bedacht wurden, in den Kreativbereichen. Dass der größere Mittelstand, das produzierende Gewerbe mit bedacht wurde. Dass man wirklich versucht hat, alle Bereiche abzudecken."

Dass Politiker darüber entscheiden, welche Unternehmen Hilfszahlungen erhalten sollen, lehnt sie ab:

"Wenn wir es ganz drastisch sehen, dann bestimmen wir doch eigentlich auch darüber: Wer ist wertvoll und wer nicht? Wer soll überleben – jetzt auf die Krise bezogen – oder wer ist langfristig für die Volkswirtschaft wertvoll und sinnvoll? Da meine ich, dass wir uns das nicht anmaßen können und auch nicht anmaßen sollten."

Der Mittelstand gilt als tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Die Coronapandemie hat viele der oftmals familiengeführten Unternehmen in die Krise gestürzt.

Alle Unternehmen müssten gleichermaßen Hilfe bekommen. Einiger aber seien bedürftiger als andere, sagt Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Er mahnt an, zwischen der besonders stark betroffenen Tourismusbranche und produzierenden Unternehmen einen Unterschied zu machen:

"Meines Erachtens wäre es derzeit wichtig, dass wir den Unternehmen das Signal geben, dass sie nicht am Ende auf diesen Kosten sitzen bleiben. Sondern, dass sie wissen, wenn sie diese Liquiditätshilfen in Anspruch nehmen, wird am Ende dieser Krise eine Art Lastenausgleich erfolgen, der dann die Kosten gleichmäßiger über alle Beteiligten am Wirtschaftsleben verteilt. Das würde jetzt den Unternehmen das Signal geben, dass es sich lohnt durchzuhalten."

Angst vor Übernahmen aus dem Ausland

Eine Pleitewelle im Mittelstand – das wäre eine Horrorvision. Viele fürchten aber etwas ganz anderes.

Der deutsche Mittelstand hat sich den vergangenen Jahrzehnten weltweit einen exzellenten Ruf erworben. Das weckt Begehrlichkeiten bei ausländischen Investoren. Als der Augsburger Roboterhersteller Kuka 2018 von einem chinesischen Unternehmen übernommen wurde, hätten manche Politiker das gern verhindert.

Nun wird anlässlich der Coronakrise diskutiert, die Außenwirtschaftsverordnung zu verschärfen. Damit könnten solche Übernahmen deutscher Unternehmen aus dem Ausland verhindert werden. Dies aber wäre für Stefan Kooths ein unverhältnismäßiger Eingriff:

"Es ist eine Pandemie, wir haben weltweit eine Rezession, weltweit sind die Unternehmen unter Druck. Vermutlich wird die übrige Welt eher sehen, dass es deutsche Übernahmen gibt als umgekehrt. Man kann nicht immer nur für offene Kapitalmärkte werben und die eigenen Unternehmen dann schützen. Das ist auch nicht im Interesse der Unternehmen. Sondern wir sollten hier weiterhin darauf setzen, dass wir einer solchen Krise weiterhin mit marktwirtschaftlichen Instrumenten begegnen und nicht, indem wir jetzt reflexhaft in die Staatswirtschaft zurückfallen."

Genau das aber könnte nun passieren.

"Die Schwierigkeit ist nicht neue Ideen zu finden, sondern den alten zu entkommen." John Maynard Keynes

"Es ist ja auch Aufgabe des Staates, jetzt nicht den Status Quo, das Alte zu zementieren, sondern auch zu versuchen, die Transformation mit voranzubringen", findet Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

"Ich halte es auch für richtig, dass der Staat sich sehr wohl überlegt: Was ist im Sinne der Gesellschaft? Welche Bereiche sind wichtig, welche haben eine Zukunft? Und deshalb halte ich es nicht nur ökonomisch, sondern auch moralisch für absolut sinnvoll, Kriterien wie Nachhaltigkeit, Zukunftsorientierung, Innovation, starke Sozialsysteme in den Mittelpunkt auch einer Rettungspolitik zu stellen. Denn letztlich sind es die Gelder des Steuerzahler, und ich finde, der sollte dann auch Mitspracherechte haben, wie das Geld ausgegeben werden soll."

Manche Politiker möchten gern den neu gewonnen Einfluss nutzen. So könnte sich Sahra Wagenknecht, Volkswirtschaftlerin und stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, zumindest eine Teilverstaatlichung von Konzernen gut vorstellen:

"Das ist halt die Frage, ob es nicht bei wichtigen Unternehmen sogar sinnvoll ist, wenn der Staat etwas mitreden kann. Ich meine, die VW-Beteiligung des Landes Niedersachsen hat sicherlich im Konzern bisher keinen Schaden verursacht, hat aber zum Beispiel eine wichtige Folge: Die Werke in Niedersachsen, das Werk in Wolfsburg, wird hundertprozentig nie verlagert in ein Billiglohngebiet."

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht plädiert in der Coronakrise für Teilverstaatlichungen.© imago / IPON

Auch so manche Privatisierung von ehemaligen Staatsbetrieben würde sie gerne rückgängig machen:

"Viele Krankenhäuser wurden privatisiert, weil die Kommunen klamme Kassen hatten. Und das hatte überall die Konsequenz, dass die Beschäftigtenzahlen reduziert wurden. Dass auch so genannte unrentable Abteilungen - dazu zählen nicht zuletzt die Intensivstationen, weil sie sehr personalintensiv sind – geschlossen wurden und dass im Grunde es beim Krankenhaus nicht mehr darum geht, wie versorgen wir die Kranken, sondern wie können wir mit den Kranken die besten Gewinne machen."

Dagegen hält Alexander Graf Lambsdorff, FDP:

"Das deutsche Gesundheitssystem ist ein gemischtes System. Wir haben öffentliche Krankenhäuser, und wir haben private Krankenhäuser. Insgesamt ist in dem System ein relativ hoher Wettbewerbsdruck, das heißt, alle müssen ordentlich wirtschaften, auch die öffentlichen übrigens. Und wir stehen mit diesem System europaweit relativ weit an der Spitze. Wenn man sich mal das Gesundheitssystem in Großbritannien anschaut: Das ist ausschließlich in öffentlicher Hand, und die Ergebnisse dort sind keineswegs besser als bei uns. Deswegen halte ich von dieser Diskussion gar nichts."

Die Kehrseite: Die deutschen Kliniken plagen derzeit Existenzängste. Weil sie ihre Kapazitäten für Coronapatienten vorhalten müssen, bleiben andere Patienten weg.

"In Finanzkrise ist der Geist aus der Flasche gekommen"

Aber wie es ist bei der Bahn? Oder beim Flugverkehr? Auch hier wird der Staat wohl wieder einsteigen. Beim Ferienflieger Condor. Und bei der Lufthansa, einem ehemaligen Staatskonzern.

"Die Lufthansa hat auf dem Markt eine derart starke Stellung, dass man von einem offenen Wettbewerb nicht wirklich reden kann", sagt Wagenknecht. "Es gibt ganze Strecken, die sie dominiert. Eine Folge der Privatisierung ist, dass die Crew heute viel schlechter bezahlt wird. Es gibt Lohndruck. Auch die Verbindung zwischen Landeshauptstädten. Das sind alles allgemeine Anliegen. Da werden gleich wieder Subventionen verlangt, um das aufrechtzuerhalten. Das sind alles keine Märkte, wo der normale Wettbewerb funktioniert. Und deswegen ist da schon die Frage, ob in solchen Bereichen der Staat nicht mehr Einfluss haben sollte."

"Das haben wir in der Finanzkrise gesehen. Da ist der Geist aus der Flasche gekommen und wir haben ihn nicht wieder hineinbekommen", warnt dagegen der der Experte für die Bankwirtschaft Hans-Peter Burghof:

"Weil die Europäische Zentralbank ihre Aufgaben heute so weit definiert hat, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann und sagen: Das war in eurem urspünglichen Mandat gar nicht drin. Das kann uns jetzt ähnlich mit dem Staat im Allgemeinen gehen. Der Staat muss in der Krise Ausnahmekompetenzen bekommen, er muss die Krise mit Schnelligkeit, mit Effizienz bekämpfen können. Dafür braucht er Macht. Aber diese Machtmittel in einer Demokratie mit Gewaltenteilung, diese Machtmittel muss er nachher wieder abgeben. Und das wird die schwere Aufgabe nachher sein, den Staat dazu zu bringen, diese Bürokratien dazu zu bringen, diese Machtmittel wieder abzugeben."

"Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder arm und elend ist." Adam Smith

Schauen wir nach Europa. Nationale Alleingänge bestimmen die Politik. Viele vormals offene Grenzen sind geschlossen worden. Das Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd wird sich durch die Coronakrise weiter verstärken.

"Was müssen wir tun, um zu überleben? Das ist die richtige Frage, wenn man sich einer großen Bedrohung ausgesetzt sieht", sagt Yanis Varoufakis, ehemaliger griechischer Finanzminister. "Im Europäischen Rat hingegen lautet die Frage: Wie können wir verhindern, dass die Regeln verletzt werden? Sie werden darauf keine Antwort erhalten, die hilfreich ist, das Schiff vor dem Untergang zu bewahren. Sondern eine suboptimale Antwort, die minderwertig ist und letzlich sinnlos."

Yanis Varoufakis: Ohne Coronabonds ist Europa tot

Als griechischer Finanzminister in der Schuldenkrise hat Yanis Varoufakis die Eurogruppe zuweilen an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. Heute ist er mit seiner neuen Partei "Mera 25" im griechischen Parlament vertreten. Seine Forderung: Sobald die Pandemie zurückgeht, muss Europa ein umfangreiches Investitionsprogramm in Angriff nehmen, damit es wieder auf die Beine kommt.

"Die Schulden in der Eurozone müssen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt um 40 Prozent wachsen. Diese zusätzlichen Schulden dürfen nicht als Verstoß gesehen werden, sondern als wichtigstes Instrument zur Bekämpfung der Krise. Höhere Schulden heute sind die einzig vernünftige Investition, um morgen Schulden reduzieren zu können."

Um seine Wirtschaft heil durch die Coronakrise zu bekommen, macht der deutsche Staat genau das.

"Deutschland wird die Maastricht-Regeln brechen", sagt Varoufakis. "Und das ist gut so, denn es sind dumme Regeln. Sie sind ein armseliger Ersatz für eine wirkliche Vereinigung von Europa."

Bei bereits hoch verschuldeten Staaten aber wirken sich zusätzliche Schulden um ein Vielfaches stärker aus. Deutschland ist mit 61 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet. In Italien sind es 130 Prozent, mehr als doppelt so viel. Griechenland: 180 Prozent. Und das war vor der Coronakrise.

Wie sollen diese Länder ihre Schulden jemals wieder begleichen? Die einzige Lösung wäre für Varoufakis ein gemeinsames europäisches Schuldeninstrument.

"Es ist ganz egal, wie wir es nennen: Eurobonds, Coronabonds, Eurofonds oder was auch immer. Ohne das ist Europa tot."

Der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis sieht in der Krise vor allem Länder wie Deutschland in der Pflicht.© imago / i Images / Gustavo Valiente

Varoufakis' Idee: Würden reiche Staaten wie Deutschland mehr Schulden aufnehmen, könnten die zusätzlichen Geldmengen die Inflation ankurbeln. Zuletzt lag sie bei 1,4 Prozent. Der Europäischen Zentralbank käme dies zupass. Sie peilt eine Inflationsrate von rund zwei Prozent an. Steigt die Inflation, würde die Zentralbank die Zinsen erhöhen.

"Wir wollen doch alle, dass die Zinsen steigen", sagt Varoufakis. "Eines der größten Probleme der Deutschen vor der Coronakrise war der negative Zinsssatz. Wir wollen höhere Zinsen, nicht zehn Prozent, aber doch vier oder fünf Prozent. Niedrigere Zinsen sind ein Zeichen dafür, dass es mit unserer Wirtschaft gewaltig schiefläuft."

Konservative Sparerinnen und Sparer, die ihr Vermögen in Festgeld bei der Bank anlegen, würden von steigenden Zinsen profitieren. Auch Staatsanleihen wie Bundesschatzbriefe, ebenfalls eine beliebte Geldanlage, könnten dann wieder an Wert zulegen.

Die deutsche Regierung lehnt gemeinsame Schulden in Europa ab. Das Argument: Länder, die Schulden aufnehmen, sollen sie auch begleichen.

"Je größer der Markt, desto größer der Wohlstand für alle." Adam Smith

Mehr Geld für alle?

Die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen nimmt im Zuge der Coronakrise wieder Fahrt auf. Ebenso um das so genannte Helikoptergeld. Dahinter steht die Idee, jedem Bürger eine Summe Geld auszuzahlen, um den Konsum abzukurbeln.

In den USA wird sie umgesetzt. Dort bekommen alle Arbeitnehmer einen Scheck über 1200 Dollar zugesandt. Wäre das ein Modell für Deutschland?

Experten wie auch Politiker wehren ab.

"Wir sehen derzeit, dass die Sparquote der privaten Haushalt dramatisch anschwillen wird im ersten Halbjahr", sagt Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. "Und dahinter steht, dass viele Haushalte bestimmte Konsumausgaben gar nicht tätigen können, obwohl sie das gerne möchten, weil es einfach die entsprechende ökonomische Tätigkeit gar nicht gibt."

Auch Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht ist skeptisch:

"Das ist ja nicht sinnvoll. Weil, es gibt Menschen gegenwärtig, denen bricht das ganze Einkommen weg, und andere, die haben ganz normal ihr Geld weiter. Also alle im öffentlichen Dienst, Beamte, Politiker. Deshalb glaube ich, es wäre sinnvoll, ein Prinzip zu verfolgen, dass man, sagen wir, bis zur Höhe des Durchschnittseinkommens aktuell den Menschen das Wegbrechen ihres Einkommens erstattet. Dadurch würde man zum Beispiel verhindern, dass viele Menschen mit ihrem Kurzarbeitergeld überhaupt nicht über die Runden kommen. Weil er vorher 2000, 2500 Euro brutto hatte und jetzt 60 Prozent davon bekommt."

Und Alexander Graf Lambsdorff meint:

"Wir haben im Grunde eine kleinere Form von Helikoptergeld für Unternehmen gemacht. Indem kleinen Unternehmen, aber auch mittleren Unternehmen erhebliche Beträge zur Verfügung gestellt wurde und das Ganze auch schnell und unbürokratisch. Ich glaube, das war eine Form von Helikoptergeld in weiterem Sinne, die auch genau richtig war."

"Die Gefahr einer Finanzkrise ist noch nicht gebannt"

In der Krise wird der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft weiter zunehmen. Ob und inwiefern er ihn nutzen wird, darüber steht eine gesellschaftliche Debatte noch aus. Zunächst einmal gilt es, die Coronakrise ohne allzu große Schäden zu überstehen.

"Die Gefahr einer Finanzkrise in dieser Coronakrise ist noch nicht gebannt", warnt Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. "Und wenn ein Lockdown entweder länger andauert oder mehrmals wiederholt werden müsste, weil das Virus immer wieder zurückkommt, dann könnte nicht nur die reale Volkswirtschaft, also die Unternehmen, in Schieflage kommen, sondern darüber auch das Finanzsystem. Denn wenn Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, kommen früher oder später auch die Banken in Schieflage."

"Wenn wir es nicht schaffen, jetzt flexibel in einem riesigen Reparaturbetrieb die Unternehmen – die kleinen Betriebe, die großen Betriebe – am Leben zu erhalten, haben wir so große Zerstörungen, dass das natürlich den Bankenapparat in seiner ganzen Breite trifft", sagt Bankenexperte Hans-Peter Burghof. "Keine Bank kann so viel Reserven und so viele Sicherheiten haben, dass sie da gut rauskommt. Und die Sicherheiten – das brauche ich wohl nicht zu sagen, wie viel die wert sind, wenn tatsächlich die Wirtschaft richtig massiv einbricht. Wenn wir eine weitere Weltwirtschaftskrise bekommen."

Und Marc Friedrich? Er warnt bereits vor dem Crash nach dem Crash.

"Leute, wacht auf, passt auf, dass nicht noch mehr Freiheits- und Eigentumsrechte beschnitten werden. Dass nicht die Gleichen, die die Krise verursacht haben, danach noch an der Macht sind. Weil, dann haben wir eigentlich wieder den nächsten Crash vorprogrammiert. Wir dürfen nicht den gleichen Weg wieder gehen. Wir müssen neue Wege gehen."

Nur einer bleibt unbeeindruckt:

"Der Tag ist nicht fern, an dem das ökonomische Problem in die hinteren Ränge verbannt werden wird, dort, wohin es gehört. Dann werden Herz und Kopf sich wieder mit unseren wirklichen Problemen befassen können." John Maynard Keynes