Die Konkurrenz schläft nicht

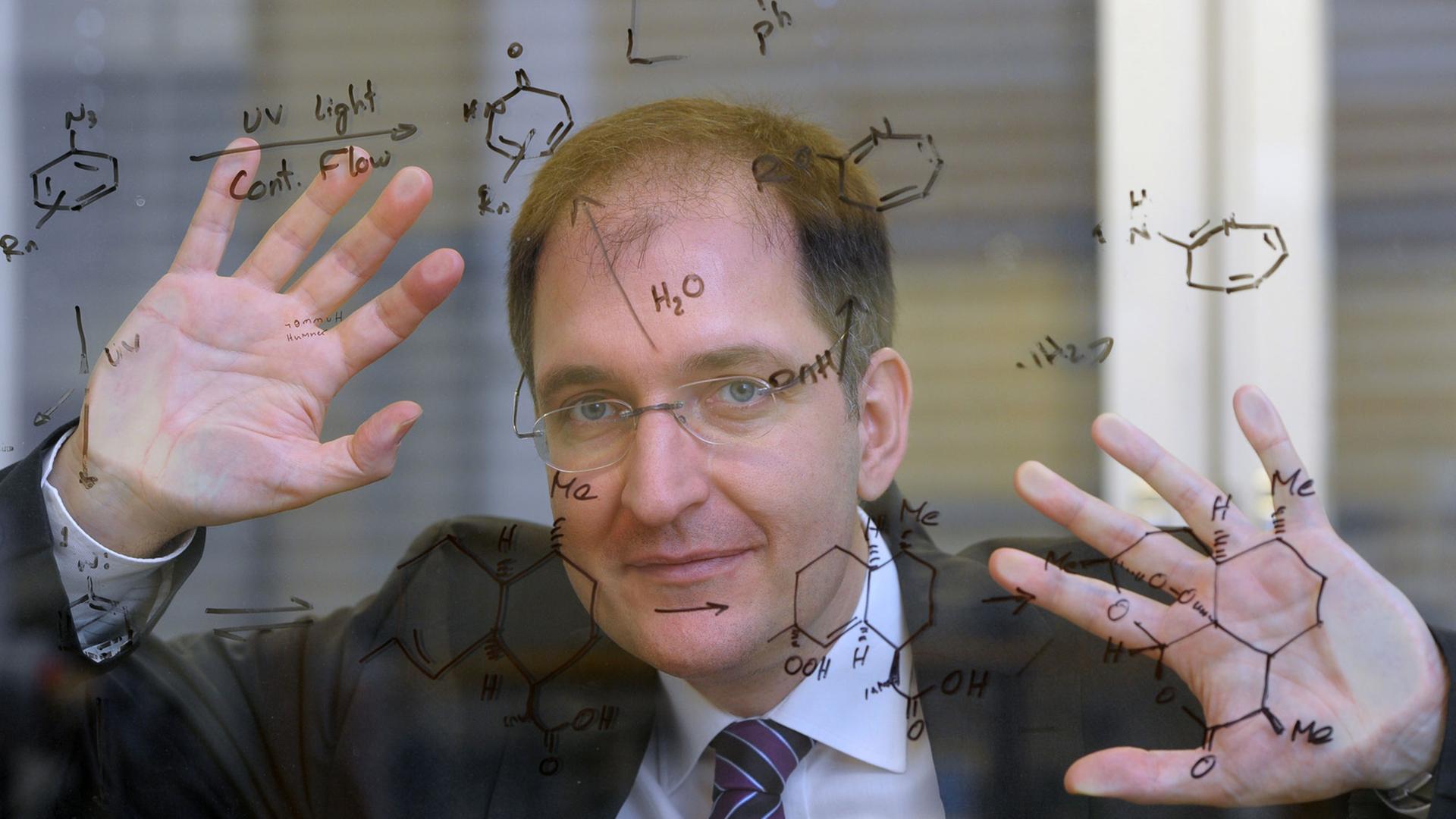

Mehr Geld für moderne Labors und Hörsäle in deutschen Hochschulen fordert Peter Seeberger, Direktor am Max-Planck-Institut. Der Wissenschaftler, der auch in der Schweiz und in den USA forschte, wünscht sich mehr Risikobereitschaft, um neue Wege zu gehen.

Korbinian Frenzel: Wie geht's der deutschen Forschung? Diese Frage stellen wir in dieser Woche an verschiedenen Stellen im Programm. Eine Woche, in der sich führende Wissenschaftler des Landes treffen auf der Jahrestagung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Frankfurt am Main. Heute spricht die Kanzlerin dort. Anerkennung soll das ausdrücken für eine Berufsgruppe, die allzu häufig in den letzten Jahren ihrer Heimat den Rücken gekehrt hat. Brain Drain nennt man das – die klugen Köpfe wandern ab, vor allem in Richtung England und in die USA. Warum ist das so? Wie kann man das ändern? Ich spreche darüber jetzt mit jemandem, der diesen Weg selbst gegangen ist, aber auch wieder zurück kam. Im Studio ist Peter Seeberger, Chemiker, einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts in Potsdam. Schönen guten Morgen! Schön, dass Sie hier sind im Studio!

Peter Seeberger: Guten Morgen!

Frenzel: Sie waren Professor am renommierten MIT in den Vereinigten Staaten. Dann waren Sie an der ETH in Zürich – das sind Adressen in der Wissenschaftswelt, wo man auch wunderbar bleiben kann. Sie sind dennoch zurückgekommen nach Deutschland – warum?

Seeberger: Die Max-Planck-Gesellschaft bietet wirklich hervorragende Bedingungen, um Spitzenforschung zu betreiben. Sehr gute Labors, tolle Unterstützung und ein hervorragender internationaler Ruf, der es uns erlaubt, auch sehr, sehr gute Nachwuchswissenschaftler zu uns zu bringen.

Frenzel: Das heißt, wenn ich Sie gerade so reden höre, dann klingt das eigentlich so, als hätten wir gar kein Brain-Drain-Problem in Deutschland.

Seeberger: Ich denke, wir hatten das Problem, wir haben es auch teilweise immer noch, aber es ist normal, dass Wissenschaftler von einem Land ins andere wechseln. Es muss halt insgesamt dafür gesorgt werden, dass wir nicht nur Leute verlieren, sondern auch Leute zurückgewinnen können. Und das können wir nur, wenn wir attraktive Forschungsumfelder bieten.

Frenzel: Ja, wenn wir das mal genauer anschauen, attraktive Forschungsumfelder – wenn Sie gerade mal beschreiben: Wie unterschiedlich haben Sie das wahrgenommen: einerseits USA, MIT - und dann jetzt hier in Deutschland?

"Ein sehr, sehr brutales System"

Seeberger: MIT ist ein hervorragender Forschungsstandort, und Boston ist ein toller Platz zum Leben, aber die institutionelle Förderung durch eine Hochschule wie das MIT geht gegen Null. Sie bekommen ein Gehalt für neun Monate, Sie bekommen Labors, und darüber hinaus müssen Sie jeden letzten Cent selbst hereinbringen durch Drittmittel. Ich war im Alter von 31 Jahren Assistenzprofessor, konnte dort eigenverantwortlich meine Gruppe aufbauen, und habe die dann innerhalb von drei Jahren auf circa 35 Leute hochgebracht. Ich wusste aber auch, als ich begonnen habe, dass meine Chance, dort eine Festanstellung zu bekommen, circa 20 Prozent war. Das heißt, 80 Prozent Chance, nach sechs Jahren dort nicht weiter arbeiten zu können. Zum Glück habe ich es dann geschafft, nach dreieinhalb Jahren Associate Professor zu werden und eine dauerhafte Anstellung zu bekommen. Aber eigentlich konnte ich mich darauf nicht verlassen. Das heißt, durch harte Arbeit mit auch ein bisschen Glück haben wir es eben geschafft, diese dauerhafte Anstellung zu bekommen. Das ist ein sehr, sehr brutales System, das für die Leute, für die es funktioniert, wie mich, sehr gut ist. Aber es gibt auch die Kehrseite der Medaille, dass es eben für Leute, die es aus welchen Gründen auch immer nicht schaffen, sehr brutal sein kann.

Frenzel: Wenn ich das jetzt mal böse übersetze – hat dann das deutsche System mehr Raum für Mittelmaß?

Seeberger: Ich denke, das amerikanische System hat auch genügend Raum für Mittelmaß. Und da liegt auch das Problem in Deutschland begründet, dass wir oftmals sehr negativ über unser eigenes Forschungssystem sprechen. Es gibt sicherlich Luft nach oben für uns hier in Deutschland, aber wir sollten nicht eine durchschnittliche deutsche Universität mit Harvard oder Stanford vergleichen. Wenn wir die Max-Planck-Gesellschaft mit Harvard oder Stanford vergleichen, dann stehen wie sehr, sehr kompetitiv da. Wenn wir eine durchschnittliche deutsche Universität mit einer durchschnittlichen amerikanischen oder englischen Universität vergleichen, stehen wir auch sehr gut da. Ich will die Situation damit nicht schön reden, aber ich denke, man sollte wirklich hier Gleiches mit Gleichem vergleichen und nicht immer nur nach der Spitze schauen. In der Spitzenforschung sind wir auch hervorragend aufgestellt, aber auch in der Breite steht Deutschland nicht schlecht da.

Frenzel: Sie haben gesagt, Luft nach oben – wo ist die Luft nach oben im deutschen System?

Überalterte Infrastruktur

Seeberger: In verschiedenen Bereichen. Das eine ist die Infrastruktur. In Deutschland ist die Infrastruktur zum Teil überaltert, Labors, Hörsäle, andere Dinge. Da muss sicherlich nachgebessert werden, wenn die Gesellschaft Spitzenforschung möchte, dann muss dafür auch das Geld ausgegeben werden.

Frenzel: Und das wird im Moment zu wenig getan?

Seeberger: Ich denke, an den deutschen Hochschulen ist da wirklich Nachholbedarf, um kompetitiv zu bleiben international, muss dort mehr Geld ausgegeben werden. An den außeruniversitären Instituten stellt sich die Situation etwas besser dar, aber auch dort darf man nicht aufhören zu investieren, denn die Konkurrenz, gerade in Asien, schläft auch nicht, ist da sehr aggressiv unterwegs. Und ich denke, man kann die Situation der Spitzenforschung auch mit dem Sport vergleichen. Absolute Spitzenkräfte bekommen immer Angebote von attraktiven Umfeldern. Das ist im Fußball so, das ist in der Spitzenforschung so. Und man kann so was nicht kurzfristig machen. Es dauert viele Jahre, um einen attraktiven Ort aufzubauen, um die absoluten Top-Leute an sich zu binden.

Frenzel: Bei Forschung ist ja nun auch immer die Frage, was macht man damit. Wie wird am Ende daraus auch was Konkretes, Produkte, wie wird daraus Geld. Das ist sicherlich nicht immer die Frage, aber eben auch häufig, gerade im naturwissenschaftlichen Bereich – haben wir da ein Defizit in Deutschland? Geht es zu stark in die Grundlagenforschung hier?

Seeberger: Idealerweise bringt tolle Grundlagenforschung auch innerhalb von einem überschaubaren zeitlichen Rahmen Anwendungen mit sich. Wo wir in Deutschland Verbesserungsbedarf haben, ist in der sogenannten Translation, das heißt, in der Umsetzung der Forschungsergebnisse. Wir erzielen gute Forschungsergebnisse, die auch anwendbar sind, aber diese Umsetzung wird oftmals nicht konsequent durchgeführt oder wird zum Teil dann eben im Ausland, in den USA, für uns durchgeführt.

Frenzel: Woran liegt das?

Mehr Mut zum Risiko

Seeberger: Das liegt zum Teil an der Mentalität. In Amerika ist man oft etwas risikobereiter – das klingt jetzt sehr platt, ist aber tatsächlich so. Es liegt an der Finanzierung mit Risikokapital, die in den USA sehr ausgeprägt ist. Und was ich erlebt hab am MIT: Es gab einfach Rollenmodelle. Als ich dort Professor war, habe ich auch zwei Firmen mit gegründet, und das war dort nichts besonderes. Die meisten Kollegen haben das getan. Man konnte sich auch mit denen besprechen, man konnte herausfinden, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und diesen recht einfachen Schritt zu gehen, bedarf es eben Kollegen, die einem hier helfen können. Und in Deutschland gibt es eben nicht so viele Beispiele. Damit ist der Schritt, eine Firma zu gründen, ein sehr großer und schwieriger Schritt, und deswegen macht es keiner. Und ich denke, wir müssen aus diesem Kreislauf ausbrechen. Es gibt da viele gute Beispiele in Berlin, in München und Heidelberg im naturwissenschaftlichen Bereich. Aber das ist ein Bereich, den wir stärker fördern müssten. Denn wir sollten nicht vergessen, dass mittelfristig ein Euro Investition in die Forschung zu einem Investitionsrückfluss von sieben Euro führt. Das heißt letztendlich gut angelegtes Geld von der öffentlichen Hand.

Frenzel: Professor Peter Seeberger, Chemiker am Max-Planck-Institut. Ich danke Ihnen für das Gespräch!

Seeberger: Danke schön!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.