Zerfall eines Riesenreiches

Helmut Altrichter zeigt in dem Buch "Russland 1989" den Niedergang des Sowjetreiches. Dabei stellt der Autor fest: Von außen war das System nicht zu zerstören, die Krankheit lag im Innern.

Die Deutschen schauen auf den 9. November 1989. Aber der war nicht Anfang, sondern Wendepunkt jener Zerfallsprozesse, die in den Tiefen Russlands und auf den Kommandohöhen von Moskau begonnen hatten, lange zuvor. Helmut Altrichter, einer der führenden Russlandkenner hierzulande, beschreibt den Prozess, der noch immer keine abschließenden Ergebnisse fand und findet:

"1989: Es war das Jahr, in dem die Kommunistische Partei der Sowjetunion, innerlich zerrissen, die Macht mehr und mehr aus den Händen verlor; das Jahr, in dem die Staatsautorität im Lande unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise immer mehr verfiel; in dem die kommunistischen Regime in Osteuropa, in Bulgarien und Rumänien stürzten, der Warschauer Pakt und der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe Auflösungserscheinungen zeigten; in dem sich Mauern öffneten, Grenzen durchlässig wurden … Unter dem Eindruck dieser Ereignisse erklärten Michail Gorbatschow und George Bush sen. bei ihrem Treffen im Dezember 1989 vor Malta den Kalten Krieg, das Zeitalter der Konfrontation, für beendet."

Helmut Altrichters 450-Seiten-Buch ist ein gelehrtes Buch, auf Berge von Literatur aufgebaut. Dazu hatte Altrichter, ordentlicher Professor an der Universität Erlangen Nürnberg, Zugang zu den russischen Zentralarchiven und damit zum Denken der sowjetischen herrschenden Klasse. Es ist ein Buch, das mit geradezu klinischer Nüchternheit die Zerfallsprozesse des Sowjetreiches darstellt, beschreibt, analysiert, ein Buch, das man mit ständig wachsender Spannung liest. Altrichter spricht von Kettenreaktionen, und so war es in der Tat.

Aber alles ging aus vom Moskauer Zentrum, so war es in der Realität, und so ist es auch in der Darstellung. Von außen war das Sowjetsystem nicht zu zerstören, nicht aus Warschau, nicht aus Leipzig, nicht aus Budapest. Was dort geschah, waren alles Folgen. Die Krankheit zum Tode lag im Innern des russischen Reiches. Und als das innere Imperium nicht mehr hielt, da musste auch das äußere zerfallen:

"Was die Entwicklung des Jahres 1989 selbst betraf, so stand nicht Europa, sondern die Sowjetunion in ihrem Mittelpunkt. Selbst dort, wo die Vorgänge nicht in der Sowjetunion spielten, sondern in Warschau und Budapest, Ost-Berlin, Leipzig oder Prag, Sofia, Temesvar oder Bukarest, galt ein Seitenblick doch stets Moskau und der bangen Frage, wie Gorbatschow wohl reagieren werde."

Doch Gorbatschow war längst die Steuerung entglitten. Drei Faktoren vor allem waren es, die den Zerfall des Reiches vorantrieben: Erstens: der ungewinnbare Krieg in Afghanistan und die öffentliche Auflehnung der Mütter; zweitens: die Rückständigkeit im Bereich der Informationstechnologie, die selbst im militärischen Feld um Jahrzehnte hinter dem Westen herhinkte; endlich, drittens: der Verfall des Ölpreises 1985 auf zehn Dollar pro Barrel. Damit verlor der Petrostaat Russland die wirtschaftliche Grundlage, seine globale Reichweite und die Möglichkeit, zuhause Ruhe zu kaufen.

Gorbatschow, als er 1985 an die Spitze berufen wurde durch ZK und Politbüro, hatte die Unterstützung der Geheimdienste und der Armee für eine Reform von oben, um das Imperium zu retten. Dass es nicht zu retten war, nicht durch Reform und nicht durch Gewalt, zeigte sich in den folgenden Jahren. Gorbatschow, in Altrichters Darstellung, war vielleicht der zweitmächtigste Mann der Welt - und doch war er längst ein Getriebener. Seine Macht reichte noch, das Ende der

Sowjetmacht im Wesentlichen friedlich zu halten, nicht aber mehr, es zu gestalten.

Altrichter schließt mit einem Ausblick auf die weltgeschichtlichen Folgen bis zum Augustputsch 1991.

"Welchen Weg Russland in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten gehen würde, wagte damals niemand vorauszusagen. Weder dass der russisch-orthodoxe Patriarch schon Mitte des Jahrzehnts bei Staatsfeierlichkeiten wieder in der ersten Reihe sitzen, die Moskauer Christ Erlöser-Kathedrale wieder aufgebaut sein und das riesige Hotel Rossija, Stolz der Breshnjev Jahre, zum Abriss freigegeben werden würde.

Und schon gar nicht, dass auf jenem grauen Haus an der Moskva, schräg gegenüber dem Kreml, ein Mercedes-Stern sich drehen würde - dort, wo in den Dreißigerjahren Sowjetprominenz wohnte, in steter Angst, dass nachts der Aufzug auf ihrem Stockwerk stehen bliebe, schwere

Schritte sich der Wohnungstür näherten, um die Bewohner abzuholen zum Verhör, wobei man gerade noch Zeit haben würde, ein paar warme Socken und einen Pullover einzupacken."

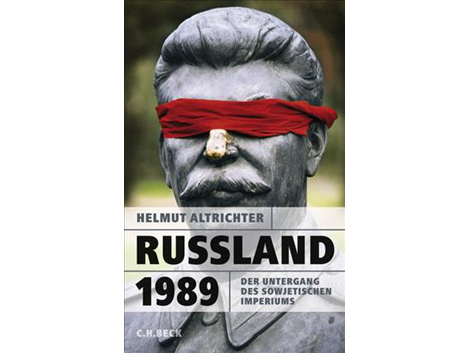

Helmut Altrichter: Russland 1989. Der Untergang des sowjetischen Imperiums

Verlag C. H. Beck, 2009

"1989: Es war das Jahr, in dem die Kommunistische Partei der Sowjetunion, innerlich zerrissen, die Macht mehr und mehr aus den Händen verlor; das Jahr, in dem die Staatsautorität im Lande unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise immer mehr verfiel; in dem die kommunistischen Regime in Osteuropa, in Bulgarien und Rumänien stürzten, der Warschauer Pakt und der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe Auflösungserscheinungen zeigten; in dem sich Mauern öffneten, Grenzen durchlässig wurden … Unter dem Eindruck dieser Ereignisse erklärten Michail Gorbatschow und George Bush sen. bei ihrem Treffen im Dezember 1989 vor Malta den Kalten Krieg, das Zeitalter der Konfrontation, für beendet."

Helmut Altrichters 450-Seiten-Buch ist ein gelehrtes Buch, auf Berge von Literatur aufgebaut. Dazu hatte Altrichter, ordentlicher Professor an der Universität Erlangen Nürnberg, Zugang zu den russischen Zentralarchiven und damit zum Denken der sowjetischen herrschenden Klasse. Es ist ein Buch, das mit geradezu klinischer Nüchternheit die Zerfallsprozesse des Sowjetreiches darstellt, beschreibt, analysiert, ein Buch, das man mit ständig wachsender Spannung liest. Altrichter spricht von Kettenreaktionen, und so war es in der Tat.

Aber alles ging aus vom Moskauer Zentrum, so war es in der Realität, und so ist es auch in der Darstellung. Von außen war das Sowjetsystem nicht zu zerstören, nicht aus Warschau, nicht aus Leipzig, nicht aus Budapest. Was dort geschah, waren alles Folgen. Die Krankheit zum Tode lag im Innern des russischen Reiches. Und als das innere Imperium nicht mehr hielt, da musste auch das äußere zerfallen:

"Was die Entwicklung des Jahres 1989 selbst betraf, so stand nicht Europa, sondern die Sowjetunion in ihrem Mittelpunkt. Selbst dort, wo die Vorgänge nicht in der Sowjetunion spielten, sondern in Warschau und Budapest, Ost-Berlin, Leipzig oder Prag, Sofia, Temesvar oder Bukarest, galt ein Seitenblick doch stets Moskau und der bangen Frage, wie Gorbatschow wohl reagieren werde."

Doch Gorbatschow war längst die Steuerung entglitten. Drei Faktoren vor allem waren es, die den Zerfall des Reiches vorantrieben: Erstens: der ungewinnbare Krieg in Afghanistan und die öffentliche Auflehnung der Mütter; zweitens: die Rückständigkeit im Bereich der Informationstechnologie, die selbst im militärischen Feld um Jahrzehnte hinter dem Westen herhinkte; endlich, drittens: der Verfall des Ölpreises 1985 auf zehn Dollar pro Barrel. Damit verlor der Petrostaat Russland die wirtschaftliche Grundlage, seine globale Reichweite und die Möglichkeit, zuhause Ruhe zu kaufen.

Gorbatschow, als er 1985 an die Spitze berufen wurde durch ZK und Politbüro, hatte die Unterstützung der Geheimdienste und der Armee für eine Reform von oben, um das Imperium zu retten. Dass es nicht zu retten war, nicht durch Reform und nicht durch Gewalt, zeigte sich in den folgenden Jahren. Gorbatschow, in Altrichters Darstellung, war vielleicht der zweitmächtigste Mann der Welt - und doch war er längst ein Getriebener. Seine Macht reichte noch, das Ende der

Sowjetmacht im Wesentlichen friedlich zu halten, nicht aber mehr, es zu gestalten.

Altrichter schließt mit einem Ausblick auf die weltgeschichtlichen Folgen bis zum Augustputsch 1991.

"Welchen Weg Russland in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten gehen würde, wagte damals niemand vorauszusagen. Weder dass der russisch-orthodoxe Patriarch schon Mitte des Jahrzehnts bei Staatsfeierlichkeiten wieder in der ersten Reihe sitzen, die Moskauer Christ Erlöser-Kathedrale wieder aufgebaut sein und das riesige Hotel Rossija, Stolz der Breshnjev Jahre, zum Abriss freigegeben werden würde.

Und schon gar nicht, dass auf jenem grauen Haus an der Moskva, schräg gegenüber dem Kreml, ein Mercedes-Stern sich drehen würde - dort, wo in den Dreißigerjahren Sowjetprominenz wohnte, in steter Angst, dass nachts der Aufzug auf ihrem Stockwerk stehen bliebe, schwere

Schritte sich der Wohnungstür näherten, um die Bewohner abzuholen zum Verhör, wobei man gerade noch Zeit haben würde, ein paar warme Socken und einen Pullover einzupacken."

Helmut Altrichter: Russland 1989. Der Untergang des sowjetischen Imperiums

Verlag C. H. Beck, 2009

Helmut Altrichter: "Russland 1989"© promo