Hier befand sich bis 1939 die Heimspielstätte des VfL Osnabrück. Und an mehr oder weniger gleicher Stelle, ab 1942 etwa, das sogenannte Gemeinschaftslager Gartlage, wo bis 1945 1.300 Frauen und Männer als Zwangsarbeiter untergebracht waren. Das ist schon ein beklemmendes Gefühl.

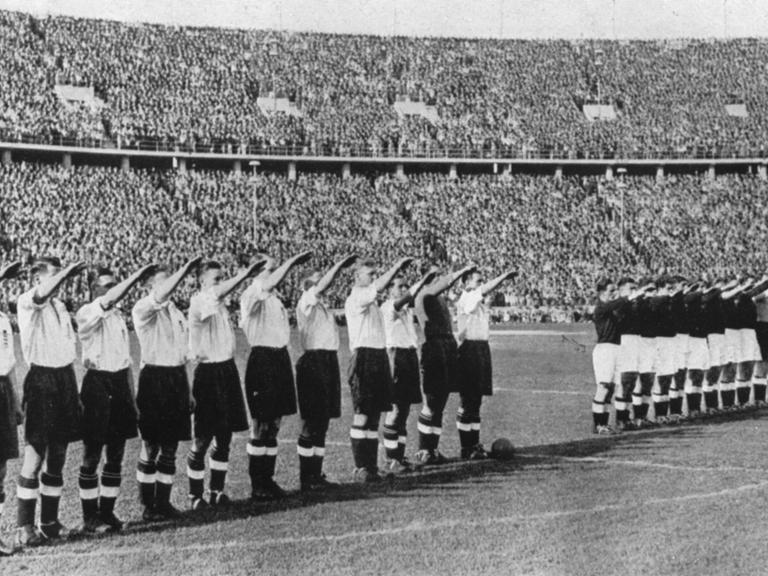

Sportplätze in der NS-Zeit

Der deutsche Profifußball gedenkt jährlich rund um den 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. © dpa / picture alliance / Patrick Seeger

Was der Fußball mit Zwangsarbeitern zu tun hat

06:22 Minuten

Seit Anfang des vergangenen Jahres befasst sich ein digitales Forschungsprojekt in Osnabrück mit NS-Zwangsarbeiterlagern auf Fußball- und Sportplätzen. Ausgangspunkt des Projektes war die Auseinandersetzung von VfL-Fans mit ihrer Vereinsgeschichte.

27. Mai 2023: Der VfL Osnabrück gewinnt gegen Borrussia Dortmund II und steigt in die 2. Liga auf. Ein Jahr später dann jedoch schon wieder der Abstieg. Viele VfL-Fans sind trotzdem am Pfingstsonntag zum letzten Spiel der Saison ins Stadion Bremer Brücke gekommen.

Unter ihnen ist auch Julian Krings. Der 28-jährige Osnabrücker gehört zum Team des Forschungs- und Bildungsprojekts "Von einem Ort des Jubels zu einem Ort des Unrechts: Zwangsarbeitslager auf Fußball- und Sportplätzen". Vor dem Anpfiff macht der VfL-Osnabrück-Fan mit mir aber erst noch einen kleinen Abstecher.

Zwangsarbeiterlager im Stadtteil Gartlage

Durch einen idyllischen Buchenmischwald geht es zum Werksgelände von Kabelmetal, an der Straße "Lange Wand" im Osnabrücker Stadtteil Gartlage.

Dieses dunkle Kapitel der Vereinsgeschichte schien lange vergessen. Anders als etwa der 3:0-Sieg 1939 in der Gauliga über den damals amtierenden Meister Hannover 96.

Es gibt aber auch viele VfL-Fans, die sich der Vergangenheit stellen. Wie zum Beispiel Lisa Roggenkamp vom VfL-Bündnis "Tradition lebt von Erinnerung".

„Dass man vom Opa hört, wie er zum VfL gegangen ist und der Geschichten erzählt, wie es ihm damals ergangen ist - irgendwann hat sich dieses Interesse ausgeweitet. Wie hat der VfL sich positioniert in Zeiten des Nationalsozialismus? Wie war er davon geprägt?“

„Dass man vom Opa hört, wie er zum VfL gegangen ist und der Geschichten erzählt, wie es ihm damals ergangen ist - irgendwann hat sich dieses Interesse ausgeweitet. Wie hat der VfL sich positioniert in Zeiten des Nationalsozialismus? Wie war er davon geprägt?“

Auszeichnung für die Erinnerungsarbeit

Für seine Erinnerungsarbeit wurde das VfL-Bündnis bereits ausgezeichnet. Gemeinsam mit den Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht hat es auch das bundesweite Projekt über Zwangsarbeiterlager auf Sportstätten auf die Beine gestellt.

Heiko Schulze, Lokalhistoriker und Mitglied im Bündnis, erforscht seit einigen Jahren die Vereinsgeschichte im Nationalsozialismus - und auch das Zwangsarbeitslager Gartlage.

„Da gibt es viele Zeugenaussagen, was die erleiden mussten. Die wurden teilweise bei Bombenalarm nicht in die Bunker gelassen, hatten auch sehr hohe Opferzahlen bei den Bombenangriffen, hatten ein kärgliches Essen und waren furchtbar untergebracht.“

„Da gibt es viele Zeugenaussagen, was die erleiden mussten. Die wurden teilweise bei Bombenalarm nicht in die Bunker gelassen, hatten auch sehr hohe Opferzahlen bei den Bombenangriffen, hatten ein kärgliches Essen und waren furchtbar untergebracht.“

Eine Überlebende erinnert sich

Eine der Überlebenden ist Antonina Vasilijewna Sidoruk. Mit 14 Jahren wurde sie nach Osnabrück deportiert. Wie viele andere Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurde sie in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Zum Projektauftakt berichtete die 95-jährige Ukrainerin in einer Videokonferenz über ihre Erlebnisse.

„Am zweiten Tag weckte uns der Aufseher erneut um 4 Uhr morgens. Sie gaben uns Gerstenkaffee und 150 Gramm Brot. Wir gingen noch einmal sechs Kilometer zur Fabrik. Wir haben zwölf Stunden gearbeitet und kehrten dann zurück.“

„Am zweiten Tag weckte uns der Aufseher erneut um 4 Uhr morgens. Sie gaben uns Gerstenkaffee und 150 Gramm Brot. Wir gingen noch einmal sechs Kilometer zur Fabrik. Wir haben zwölf Stunden gearbeitet und kehrten dann zurück.“

Vor einigen Monaten ist Antonina Vasiljewna Sidoruk gestorben. Es gibt nur noch wenige Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Umso wichtiger ist es, neue Wege zu gehen.

Mit zeitgemäßen Formen des Erinnerns, wie bei diesem Forschungs- und Bildungsprojekt. Das Ziel, so Julian Krings:

„Dass sich die Leute, die vielleicht zu den Orten einen emotionalen Bezug haben, als Ort des Jubels, selber auf Spurensuche begeben und mit der Geschichte als Ort des Unrechts auseinandersetzen.“

„Dass sich die Leute, die vielleicht zu den Orten einen emotionalen Bezug haben, als Ort des Jubels, selber auf Spurensuche begeben und mit der Geschichte als Ort des Unrechts auseinandersetzen.“

Rund 160 Orte des Unrechts

Der Projektkoordinator sitzt vor seinem Laptop und zeigt auf eine digitale Landkarte mit zahlreichen Punkten. Rund 160 Standorte haben Fußballfans in Deutschland und Österreich seit Anfang 2023 zusammengetragen - von Kiel bis Wien. Viel mehr als erwartet.

Spannend ist es, wenn es Bezüge zu den großen Profivereinen gibt. Die Unterbringung von Zwangsarbeitern in der Tribüne des Volksparkstadions in Hamburg oder im Rheinstadion in Düsseldorf. Aber spannend sind auch die kleinen Fälle von Amateursportvereinen, von Sportplätzen, wo heute weiterhin an jedem Wochenende Leute hin pilgern und Fußball spielen oder schauen.

Was kann so ein Projekt bewirken?

Viele Fußballvereine haben Probleme mit rechtsextremen Fans. Was also kann so ein Projekt überhaupt bewirken? Julian Krings und Lisa Roggenkamp versichern, es gäbe viel positive Resonanz - weit über Osnabrück hinaus. Es habe sich ein größeres Bewusstsein für das Thema entwickelt.

Ende des Jahres wird die Website mit einer interaktiven digitalen Karte freigeschaltet. Dann finden Interessierte per Mausklick zahlreiche Informationen. Unter dem Standort Osnabrück etwa Fotos, historische Dokumente und das Interview mit der Zeitzeugin Antonina Vasiljewna Sidoruk.